« André Alexandre: Mémoire d'un gosse de dix ans. » : différence entre les versions

(Aucune différence)

|

Dernière version du 17 février 2012 à 14:12

1939.

J'ai neuf ans, autour de moi on parle d'une guerre avec les allemands[1].

Je n'aime pas les allemands, je les déteste. Mon père m'a raconté, il sait très bien de quoi il parle: en 1914 il avait neuf ans comme moi et il était orphelin.

Son père venait de mourir dans un accident de travail, c'était la guerre et l'évacuation et il allait passer quatre ans de privations à Milli-la-Martine à travailler comme un homme.

Rumeur de guerre

Aujourd'hui mon père est inquiet[2]: il dit que l'Allemagne a signé un pacte de non agression avec la Russie alors que l'an passé c'était avec la France et que les communistes ont perdu la cote d'amour. Il ne peut plus parler de ce qu'il sait, on lui répond « moi je ne fais pas de politique ». Il craint pour notre avenir. Si les allemands nous envahissent il sera enfermé dans une forteresse de la ligne Maginot et il lui sera impossible de nous protéger. Il réfléchit au moyen de nous tirer de là au cas où et il achète une Simca cinq à crédit avec l'idée qu'elle nous permettra de nous sauver au bon moment. Il écoute les nouvelles du monde entier sur un poste radio qu'il a commandé à paris dans une maison spécialisée. On n'en trouve pas ici: dix lampes, quatre gammes d'ondes courtes plus un réglage d'affinage, il est à sélectivité variable, il est antifading, il a un œil magique, il vaut le quart du prix de la voiture. Mon père n'est pas plus rassuré pour autant. Les bulletins de l'étranger diffusés en français disent que nous sommes les plus forts: « notre puissance de feu, notre ligne Maginot[3], nos bases retranchées …. nous vaincrons »

Radio Moscou

J'écoute radio Moscou, c'est très intéressant car leur micro est placé en extérieur et j'entends les bruits de la place rouge. On entend des voitures rouler et je suis étonné car ici on dit que les russes sont pauvres, qu'ils n'ont presque rien et surtout pas de voitures. Qui croire? Je ne comprends pas tous les mots des chroniqueurs, belligérants, plénipotentiaire.

Mon père a l'oreille collée au poste, il ne faut pas le déranger mais je demande quand même : « dis papa, prolétaire c'est la même chose que propriétaire? C’est exactement le contraire! Et les belligérants, ils gardent les moutons? » Il faut que j'arrête de poser des questions idiotes. Radio Stuttgart scande son slogan favori: « les anglais donnent leurs machines, les français donnent leurs poitrines. »

J'entends Big Ben carillonner à Westminster et les anglais chantent it's a long way to tipperary, it's a long way to you.... De l'autre côté de la frontière, notre voisin hargneux et belliqueux harangue le monde entier avec sa radio nationale, c'est le führer. Il a perdu la guerre de 14-18 et il n'accepte pas le poids des dommages de guerre que doit l'Allemagne aux vainqueurs de 18. Hitler a aussi sa conception personnelle des frontières de l'Europe: une vielle histoire l'oppose aux polonais, c'est une histoire de couloir et de dancing, il envahit la Pologne. Les polonais sont nos amis.

Il y en a plein qui travaillent dans nos usines en France pour faire les travaux les plus sales et les plus pénibles. D'ailleurs, mon meilleur copain est polonais. C'est Adam Boskiewicz, je trouve qu'il est plus intelligent, plus loyal et plus propre que mes copains italiens.

Déclaration de guerre

Donc la France déclare la guerre à l'Allemagne le deux septembre trente neuf et envoie l'infanterie à l'assaut. Les troupes ne disposent que de quelques véhicules réquisitionnés et camouflés à la hâte. Les allemands ne réagissent même pas, c'est mauvais signe. Ils ont parsemé la frontière de pièges à feu qui font plus de bruit que de mal et que les paysans d'ici utilisent aussi pour effrayer renards et sangliers.

Ces petits canons en fonte pèsent moins de deux kilo mesurent vingt centimètres la mise à feu est provoquée par la traction d'un petit fil tendu : on les commande à Manufrance. D'habitude on les charge à blanc, là c'est avec de la chevrotine. Les fantassins les appellent des pièges à con.

Enfermé dans un sac

Ma grand-mère maternelle décède subitement. On la retrouve morte auprès de son loulou de Poméranie. On dit que c'est mieux pour elle. Que ça lui évitera les aléas d'une autre guerre. Son chien est bien triste. Il a peut-être deviné qu'il est de trop. Lorsque on doit se défaire d'une bête dont on ne veut plus il est d'usage de l'enfermer dans un sac avant de la jeter dans la Moselle. Un oncle se chargera de cette besogne.

Mon père parle beaucoup de cette guerre idiote et du sort des enfants espagnols victimes du caudillo Franco. Les enfants de proscrits sont enfermés dans des camps, mal nourris brutalisés et obligé de travailler. La nuit, leurs geôliers s'amusent d'eux. Il me regarde et dit « et celui-là, que va t-il devenir? Faut-il le mettre dans un sac et aller le jeter dans la Moselle?» Ainsi tout doit finir si tôt et si mal. Je n'ai que neuf ans mais je sais que mon père a toujours raison. Ce n'est pas gai mais c'est la guerre. Je dois subir mon sort.

Je perds tout entrain, je maigris et je suis fatigué. Je ne parle presque pas. Mon père s'en aperçoit au cours d'une permission et à la permission suivante il revient avec la superbe bicyclette promise pour la distribution des prix du mois de juillet. Mais serai-je encore là en juillet?

Je remercie mon père mais je ne veux qu'une chose : apprendre à nager. « Comment? Mais il fait bien trop froid pour aller nager en ce moment! » le ponton flottant sur la Moselle qu'on a appelé du grand nom de Thionville-plage est fermé en hiver mais moi, j'ai l'anxiété de finir dans un sac et je demande si les chiens savent nager. Mon père comprend tout et me rassure enfin et pour s'excuser me dit qu'il va me prendre avec lui dans sa ligne Maginot. Il y connait une bonne cachette où il viendra partager chaque jour sa gamelle avec moi avec du pain et de l'eau : il n'y a pas de limonade pour les soldats.

Les femmes prennent la relève

A Thionville il n'y a presque plus d'hommes. Ils sont mobilisés. Les femmes doivent accomplir les tâches de leurs maris. Celle du laitier, madame Brocli, doit livrer chaque jour les clients de son mari : de bien lourds bidons de lait à porter par temps de grand froid et de neige. La camionnette de livraison peine à démarrer, madame Brocli s'acharne à tourner la manivelle. Elle s'épuise. Elle prend froid et attrape une pneumonie. Elle meurt en quelques jours en laissant un petit garçon. Tout le monde est triste.

Les masques à gaz ont été distribués.

Ils existent en trois tailles et les enfants doivent aller en classe avec leur masque dans une cartouche cylindrique portée en bandoulière. Rien n'est prévu pour les bébés.

Monsieur François le boulanger a été aussi mobilisé et c'est son beau père, Monsieur Hanstet qui reprends le fournil aidé de deux jeunes mitrons. Sa fille est partie s'abriter à Pagny sur Meuse car ses deux jumeaux n'ont pas de masque à gaz à leur taille. Le pain est bon et c'est ma mère qui se charge de le vendre dans son épicerie de l'avenue Albert 1er.

Défense passive

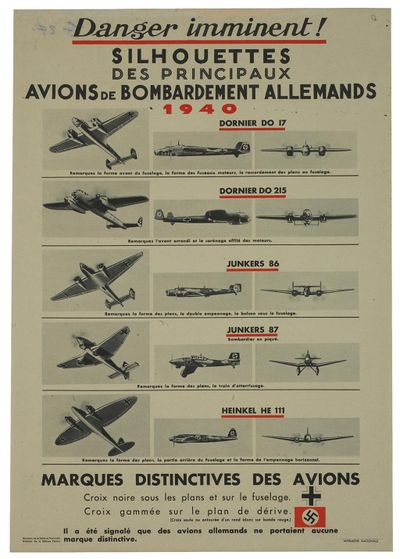

Les choses deviennent sérieuses: à Thionville le génie civil creuse des trous dans les piles du pont pour y placer des charges explosives. Chaque nuit le ciel de la ville est balayé par un faisceau lumineux. Bien qu'on n'entende aucun avion, je sais que les allemands sont capables de tout et je me demande s'ils ne vont pas nous bombarder en traitres en se servant de planeurs silencieux. Je n'arrive pas à m'imaginer qu'en fait, ils sont à portée de canon.

La défense passive se met en place et désigne par un logo représentant une croix de Lorraine rouge sur fond blanc, les immeubles assez solides pour résister aux bombardements. Un abri anti-aérien est creusé au bout de l'avenue Albert 1er à l'emplacement du futur l'immeuble Charlemagne. Et une puissante sirène est installée sur le toit du lycée du même nom. Un coup long pour le début d'alerte, trois coups courts pour la fin d'alerte.

La piqure

Le lycée Charlemagne est une école privée. Cela fait deux ans que je le fréquente et je vois les rangs de mes copains israélites s'éclaircir de jours en jours. J'ai un pressentiment. Je prends cette école en grippe: après tout, elle a été construite en 1912 par les allemands. Ses grandes portes, ses hautes fenêtres ne sont pas à une échelle normale, ce bâtiment est dangereux, je ne veux plus y séjourner. Ma mère cède et me fait entrer dans une petite école de la rue de la vieille porte à l'ambiance familiale, je préfère ça.

Vient le jour de la vaccination, la piqure de guerre, celle qui fait mal et qui oblige à rester à la maison le lendemain. Mon père l'a déjà eu dans sa ligne Maginot : un solide soldat a eu un malaise et s'est étalé de tout son long après la piqure. Sa tête a frappé une armoire métallique et le bruit a attiré tout le monde. Ils se sont moqués de lui...

C'est mon tour d'être vacciné, je sais que je vais passer en premier à cause de mon nom qui commence par A, les infirmières préparent leur matériel, l'eau bout dans une bassine en inox rectangulaire, on m'appelle, je me force à sourire...ouf j'ai tenu le coup, même pas mal, à vous les gars. On est des durs.

1940. La drôle de guerre

Des avions allemands font maintenant des incursions dans le ciel de la ville en plein jour. C'est pour nous effrayer et nous pousser à partir mais ça ne marche pas. Alors ils envoient des obus. Madame Falk est sur son balcon en curieuse avec sa petite fille dans les bras quand un obus éclate: elle est mortellement touchée et je vois la petite Danielle maculée du sang de sa mère mais indemne. La guerre tue.

L'évacuation de bêtes des fermes des environs est décrétée : c'est la pagaille en ville. L'avenue Albert 1er voit passer en flot serré les vaches affolées qui traversent la ville. Leurs veaux sont déjà partis pour l'abattoir et les pis des vaches sont enflés de lait: elles souffrent et marchent avec difficulté. je les entends meugler après leurs petits et pour avoir de l'eau.

Les chevaux glissent sur les pavés à cause de leurs fers. En voilà un qui s'est cassé la patte en tombant. Quelqu'un le couvre d'une couverture. Elle se soulève sous l'effet d'un pet. Un militaire s'approche pour achever l'animal. Un fardier de ramassage arrive, je me sauve.

Mon père nous fait sa dernière visite en bicyclette. Il vient du fort de Kobenbusch, à douze kilomètres d'ici où les choses ont bien changé en une nuit. Il dit que les chefs autoritaires sont partis en catimini à bord de voitures de tourisme réquisitionnées.

Les sous-offs ont pris la relève et la discipline est relâchée: les soldats font du farniente devant la porte du fort.

L’évacuation

C'est le 15 mai 1940 et c'est le tour des gens d'être évacués. Pour certains nous valons moins que des bêtes. Et si elle sont parties en premier c'est qu'elles, en cas de disette grave, on peut les manger et pas nous.

Ma mère n'a pas encore son permis de conduire donc pas de Simca. Nous rejoignons le convoi des prolétaires qui se rassemble place de la vieille porte. Nous n'emportons que ce que nous pouvons porter. Assis sur ma valise je regarde mon lycée détesté. Mes yeux lancent des bombes et je le vois s'écrouler en ruine. Autour de moi les bagages et les sacs de jute s'empilent, le grand-père Hanstet est là avec une hotte en osier sur le dos d'où dépassent les choses encombrantes qu'il a pris avec lui: c'est une bonne idée.

Par sécurité, le départ se fait de l'ancienne gare désaffectée de Beauregard dont les quais ont étés démonté en 1878. Les anciens ont bien du mal à grimper dans les wagons. Le train nous emmène d'abord à Metz où nous sommes hébergés dans le temple protestant qui se trouve entre les deux bras de la Moselle. Il est facile à surveiller et les accès rapidement condamnables. Des religieux nous visitent et nous donnent leur bénédiction et de petites médailles saintes.

Puis nous repartons de la gare de Metz après un contrôle méticuleux. Notre voisine, madame Bretnaker, est prise d'une crise de nerfs : elle crie se débat et nous supplie de ne pas monter dans ce train. Elle dit que les voies sont minées et que nous allons tous mourir. L'équipe sanitaire s'occupe d'elle, la calme et la soutient pour monter dans le train. Le train démarre. Je ne sais pas où nous allons.

C'est le début du mois de mai et il fait déjà chaud. Le train s'arrête souvent et longtemps pour laisser passer des trains prioritaires. Mais il doit éviter les gares en état d'alerte. Nous restons donc coincés des heures interminables sur des voies de garage où il n'y a rien à boire. Les noms des gares sont masqués mais quelqu'un sait que nous allons vers Dijon: nous traversons d'immenses champs de colza en fleur, n'est-ce pas avec ça qu'on fait la moutarde? Autour de moi dans le wagon, personne ne sait.

Réfugiés à Collonges

À Dijon ma mère et moi arrivons exténués, des bus nous emmènent dans notre village d'accueil qui s'appelle Collonges les premières. Dans la cour de l'école, les gens sont là pour nous choisir et ma mère, malgré mes protestations, me débarbouille rapidement avec un mouchoir humide et tente de mettre de l'ordre dans mes cheveux bouclés. Je proteste que je ne vais pas à un concours d'élégance, je ne connais pas encore l'importance d'une bonne présentation.

Une dame sympathique s'avance vers nous, c'est la femme du chef de gare. Elle nous propose de partager les repas avec son mari et son fils et de dormir dans une mansarde meublée avec WC et lavabo sur le palier. Bien sûr nous acceptons. La gare est toute petite et j'ai déjà repéré une lapinière derrière: si on m'y autorise, je pourrais m'occuper des lapins. Mais ma mère ne veut pas peser sur ces gens et elle trouve bientôt un cabanon de jardin aménagé que nous allons nettoyer tous les jours: il est inoccupé depuis longtemps et et envahis de mauvaises herbes.

L’exode

La radio annonce la progression de l'ennemi. Tout recommence, les allemands avancent sans trêve et les gens d'ici sont terrorisés. Pour eux, les allemands sont des brutes sanguinaires et ils fuient tous en catastrophe. Ma mère reste impassible, elle en a assez de ces pérégrinations qui ne sont pas sans danger et elle préfère rester et voir la suite des évènements. Même pas peur! On en a vu d'autres!

La famille du chef de gare est déjà partie, je le vois quand il saborde les armoires techniques, les connections électriques et le téléphone. Il nous confie sa maison. Il compte sur nos rudiments d'allemand pour empêcher le saccage de ses biens et me demande de continuer à prendre soins de ses lapins. Il nous donne libre accès à son garde-manger et cela nous aidera pendant l'exode.

Les poules et les lapins courent dans les rues désertes, les bêtes ont étés lâchées. Personne ne sera là pour les nourrir. Chaque fois que j'attrape un lapin je le mets dans la lapinière du chef de gare.

Les allemands sont arrivés, les gens de Collonges reviennent peu à peu. Le chef de gare se demande comment son cheptel de lapins a fait pour augmenter. Le boulanger est revenu aussi, nous avons du pain. Quelqu'un récupère une vache, un autre sait la traire, nous avons du lait. J'avais espéré ne jamais revoir les allemands encore moins les côtoyer, je pense à la laitière et à la voisine, mortes toutes les deux, je pense à Verdun que j'ai visité. Ils me donnent du chocolat et passent la main dans mes cheveux blonds. Ils sont gentils et je n'aime pas ça. Ils sont déçus que je ne parle pas allemand comme ma mère.

Une vocation précoce.

Une équipe de quatre hommes est venue réparer les installations électriques et téléphoniques détruites. Ils se déplacent sur les voies de chemin de fer en poussant un plateau monté sur boggies à l'aide de longues perches. Je demande s'ils ont besoin d'un coup de main et je suis fièrement nommé auxiliaire câbleur. Je suis chargé de préparer les petits straps d'interconnexion et de surveiller les gamelles : nous partons pour la journée.

Retour à Thionville

A Collonges, la famille de ma marraine nous a rejoint. Ils sont venus à bord du camion de l'entreprise familiale de couvreur et décident de rentrer: ma mère veut rentrer pour sauver ce qui peut l'être mais je m'en fous pas mal, je veux rester ici où on ne parle que le français, m'occuper des lapins et continuer à bricoler notre nouvelle maison. J'ai beau implorer ma mère, je pleure, en vain. Nous rentrons tassés à l'arrière du camion avec les provisions de lait.

Le voyage est long et pénible : il faut contourner les ponts qui ont sauté et les pneus du camion sont pleins et durs. Nous sommes tellement secoués qu'une petite boule de beurre s'est formée toute seule à la surface du lait. Nous sommes le 12 juillet 1940 et notre Odyssée a duré quarante deux jours. Ce que nous ne savons pas[4] c'est que nous avons étés fichés sur un registre des français inconditionnels par des pro-allemands infiltrés à la mairie, une cinquième colonne thionvilloise.

Chasse aux souris

Nous rentrons à la maison. Tout est intact ce qui n'est pas toujours le cas car les soldats de la ligne Maginot en déroute se sont livrés au pillage en se repliant. Ils cherchaient des choses de valeur légères à emporter: ils ont fait plus de dégâts que de profit.

Par contre l'épicerie de ma mère est pleine de souris. Je n'aurai pas du mettre Filou notre chat à la porte avant notre départ. J'essaie de l'appeler mais sans succès. J'espère qu'il n'est pas fâché pour toujours. En attendant j'installe toutes les tapettes à souris qu'il y a dans le magasin.

Un matin je trouve une souris prise au piège et juste à côté une petite souris minuscule et tremblante. J'essaie de la faire fuir en lui faisant peur, peine perdue, elle reste impassible. Je suis incapable de la tuer, il faudrait pourtant. Mais je décide de la garder dans une petite boite en carton ouverte sur le dessus. Elle ne mange rien. Aucune autre souris ne lui viendra en aide. C'est la guerre pour elle aussi: elle meure seule.

Une belle histoire

Un soldat de la ligne Maginot passe à Thionville et nous apprend qu'il a été capturé avec mon père près de Rambervillers. Lui-même a été libéré de suite parce qu'il est né près de Thionville. Il dit que mon père est incarcéré dans l'ancienne caserne Gibon à Rambervillers et qu'il va être libéré bientôt.

Je me demande si les allemands libèrent les prisonniers par ordre alphabétique ou bien à l'envers. En tout cas ma mère décide d'aider mon père à tout prix. Elle parle allemand et pas lui : elle part pour Rambervillers. Je veux partir aussi bien sûr. Mais elle revient peinée de la gare: pas de train en service pour cette destination. Qu'importe! Elle ira en bicyclette.

Rambervillers est à 140 km d'ici mais ma mère irait sur les genoux tirer mon père des griffes des allemands. Elle fera autant d'étapes qu'il le faudra. Ma mère me confie quelques jours à madame Donval, une voisine et quand elle revient, elle a plein de choses à raconter. Pourquoi cette blessure au genou? Ce n'est rien , une chute à vélo.

Elle me raconte l'émotion des retrouvailles avec mon père, il va bien. Elle me raconte l'entrevue avec le commandant du camp et comment mon père a reçu la mission de récupérer les véhicules abandonnés ou endommagés faute de chauffeur allemand. Il a donné sa parole de ne pas s'évader: a quoi bon prendre des risque alors qu'il va être libéré? Je suis émerveillé, ma mère est une vraie diplomate: elle a obtenu du commandant des permissions de sortie pour qu'elle puisse rencontrer mon père en privé.

Il doit comprendre que la guerre les a séparé plusieurs mois et il pousse la gentillesse jusqu'à laisser mon père utiliser les voitures récupérées pour faire des balades avec ma mère. C'est une histoire que j'aime à raconter à tout va, mon père compte tant pour moi. Il faudra que j'attende la mort de mes parents en 1965 pour ma mère et en 67 pour mon père pour découvrir un agenda où ma mère a consigné les horaires de train pour Rambervillers en 1940. Je pardonne à mes parents mais j'ai bien peur qu'ils m'aient laissé raconter passionnément la belle histoire que ma mère avait inventé pour me consoler de ne pas être du voyage.

Elle avait du cacher soigneusement sa bicyclette car c'est vrai qu'elle avait quand même l'air drôlement fraîche et reposée après son voyage de 140 km à bicyclette ! Je ne saurai donc jamais l'exacte vérité et je continue à croire cette histoire qui m'avait tant remué.

Les restrictions

Ma mère veut rouvrir son épicerie. Le stock est fortement endommagé et gâté et elle téléphone à son grossiste Mielle Cailloux à Metz. Leur camions de livraison ont étés réquisitionnes mais il y a des marchandises en stock et il nous faut trouver un transporteur pour venir nous approvisionner nous-même. Ma mère est en effervescence, aucune autre épicerie n'a réouvert, tout va recommencer comme avant grâce au camion de ma marraine! Maintenant il faut tout nettoyer.

Je lève le rideau de fer du magasin et déjà les gens se pressent contre la vitrine. Ils ne veulent pas attendre demain, ils sont déterminés à acheter tout ce qu'il pourront et en quantité. Le ton monte dans l'épicerie et ma mère me dit de baisser le rideau: les gens se calment et tout le monde finit par sortir : ils ne veulent pas d'histoire avec les autorités. Et ils n'ont pas tord car la gestapo, que tous craignent, arrive et veut savoir la raison du tapage. C'est la première fois que nous avons affaire à eux: ils parlent d'ordre nouveau et ils disent bien à ma mère que nul ne pourra s'y soustraire: je ne comprends rien.

Ma mère explique qu'elle n'y est pour rien, qu'elle va réapprovisionner le magasin demain, et qu'il y en aura pour tout le monde. Le lendemain à Metz je vois des gens arrêtés dans la rue avec leurs enfants. Ce sont des familles juives et je pense en tremblant aux enfants espagnols dont me parlait mon père en 40. En voyant ça j'ai la gorge serrée et je suis glacé.

Un béret français

La vie reprends son cours malgré tout et je cherche un coiffeur qui pourrait couper mes cheveux : ils sont si longs que je ressemble à une fille et je suis obligé de les dissimuler dans un béret basque[5]. Je parcours les rues à la recherche d’une échoppe en tenant mon guidon d’une main. Un allemand en civil m’interpelle : il n’a pas l’air commode et en plus je ne comprends rien de ce qu’il me dit. Un passant traduit que je dois enlever mon béret, je ne le sais pas encore mais les allemands déteste le béret.

J'obéis et mon abondante chevelure blonde se répand aussitôt. L’allemand surpris, se calme et me fais dire avec le ton du maitre absolu que si on me reprend à rouler à bicyclette en tenant le guidon d’une seule main, on en coupera la moitié ! Il est fou lui ! Une bicyclette toute neuve ! Et en plus le dernier cadeau de mon père !

Racket

Dans les rue sans service d’ordre règne une bande de petits voyous venus d’on ne sait où. Ils s’introduisent dans les maisons pillées par les soldats français en déroute et récupèrent ce qui reste. Ils montrent fièrement leurs trophées, des poignards, des couteaux à cran d’arrêt, des cannes à bout ferré…

Quand ils me voient avec ma bicyclette ils m’arrêtent et tentent de me la prendre : mais malgré tous les sévices qu’ils m’appliquent je ne lâche pas prise et un grand s’approche qui m’enserre en les frottant les poignets cramponnés au guidon. Mais je préfèrerais me faire tuer plutôt que de lâcher ma bicyclette. Ça brûle tellement que je crois que ma peau va se déchirer. Je crie si fort de ma voix aiguë de petit garçon qu’il me lâche. Je m’enfuis en vitesse mais ils ont eu le temps de crever un de mes pneus.

Monsieur Willy

C’est le voisin, monsieur Willy qui répare ma bicyclette. Il est bien gentil. Il est menuisier et comme il est veuf depuis peu, ma mère m’envoie lui porter le surplus du repas quand il rentre le soir fatigué. Monsieur Willy est toujours content de me voir. Il commence par se laver les dents et viens m’embrasser sur les lèvres en jouant avec la langue. Je suis étonné alors monsieur Willy me dit que c’est comme ça que les russes disent bonjour. Moi j’aime bien les russes, radio Moscou répète que les pauvres de tous les pays doivent s’unir pour empêcher les guerres ! Alors comme ça, ça va.

Quand je raconte ça à ma mère, elle m’écoute sans rien dire. Puis l’air de rien, elle me dit qu’elle va me couper les cheveux elle-même…exécution immédiate !

C’est un massacre : ma mère a fait de son mieux et elle s’excuse mais sans ciseaux à dépaissir….Je fais semblant d’être contrarié mais intérieurement je ris : me voici affublé d’un bonnet en laine tricoté main. Je dis que je le porterai jusqu’à ce qu’un coiffeur me répare ! Ma mère rit avec moi contente de la modification de mon aspect physique : à partir de maintenant je porterai des pantalons longs !

Quand je revois monsieur Willy pour lui montrer comme je suis beau en pantalon long du dimanche avec ma chemise blanche et le nœud papillon bleu que ma mère a ajouté par coquetterie, il ne m’embrasse pas sur les lèvres et il me dit que maintenant que je suis un grand garçon, nous ne ferons plus de câlins : nous nous donnerons la main.

Mais c’est finalement le jour de notre expulsion, le 31 août 40, nous sommes sur la liste noire et je suis anxieux de savoir si nous partons pour le bon côté, je regrette encore Collonges les premières.

En 1946, quand je reviendrai à Thionville après six ans d’errance, retrouver mes parents réunis à nouveau, j’irai saluer monsieur Willy. Nous serons contents de nous revoir après toutes ces années, complètement détachés du souvenir d’une passade amicale. Monsieur Willy m’invite à entre et me présente sa famille : il s’est remarié et a deux beaux enfants. Il a un cadeau à me faire : il a fait spécialement pour moi une très belle petite table de salon en chêne.

De monsieur Willy me reste un document dans lequel il atteste le pillage de nos biens par les allemands perpétrés avant l’inventaire officiel de saisie. Monsieur Willy était né comme mon père en 1906. Lui aussi nous a quitté pour toujours. La petite table en chêne est toujours là. Je la regarde avec un sentiment sans reproche. En 1940, nous étions tous les deux privés d’affection, je n’étais pas très éveillé aux choses de la vie et monsieur Willy avait su se contenir pour ne m’aimer que chastement.