André Alexandre, grandir en temps de guerre, de l'évacuation de Thionville à l'expulsion

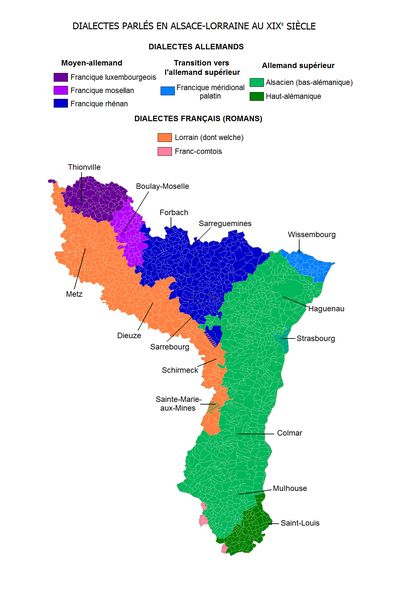

André Alexandre[4] habite Thionville et il raconte ici l'évacuation de la ville avant l'arrivée des allemands puis son retour avant d'être expulsé avec sa mère en France libre. C'est l'histoire d'un petit garçon débrouillard et inventif qui apprend à tirer le meilleur parti de la vie dans les conditions les plus difficiles. André Alexandre n'a pourtant jamais eu le sentiment de crouler sous la catastrophe, il parle de sa chance, il s'agit en outre de son ouverture au monde et de sa curiosité insatiable de la vie. André a à peine dix ans, sa mère, de santé fragile, tient une épicerie et son père est prisonnier...

1939.

Je n'aime pas les allemands, je les déteste. Mon père m'a raconté, il sait très bien de quoi il parle: en 1914 il avait neuf ans comme moi et il était orphelin.

Son père venait de mourir dans un accident de travail, c'était la guerre et l'évacuation et il allait passer quatre ans de privations à Milli-la-Martine à travailler comme un homme.

RUMEUR DE GUERRE

Aujourd'hui mon père est inquiet[5]: il dit que l'Allemagne a signé un pacte de non agression avec la Russie alors que l'an passé, c'était avec la France et que les communistes ont perdu la cote d'amour. Il ne peut plus parler de ce qu'il sait, on lui répond « moi je ne fais pas de politique ». Il craint pour notre avenir.

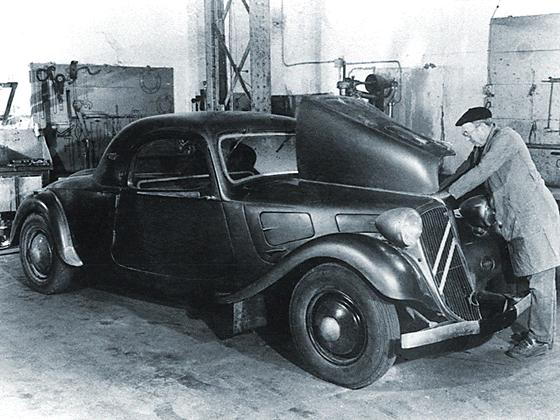

Si les allemands nous envahissent il sera enfermé dans une forteresse de la ligne Maginot et il lui sera impossible de nous protéger. Il réfléchit au moyen de nous tirer de là au cas où et il achète une Simca cinq à crédit avec l'idée qu'elle nous permettra de nous sauver au bon moment.

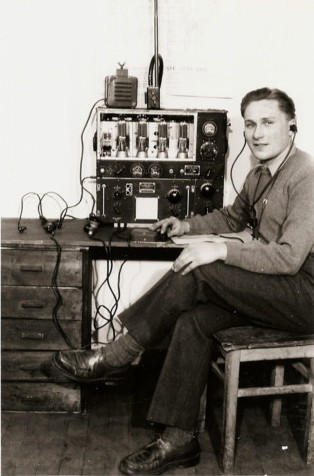

Il écoute les nouvelles du monde entier sur un poste radio qu'il a commandé à paris dans une maison spécialisée. On n'en trouve pas ici: dix lampes, quatre gammes d'ondes courtes plus un réglage d'affinage, il est à sélectivité variable, il est antifading, il a un œil magique, il vaut le quart du prix de la voiture.

Mon père n'est pas plus rassuré pour autant. Les bulletins de l'étranger diffusés en français disent que nous sommes les plus forts: « notre puissance de feu, notre ligne Maginot, nos bases retranchées … Nous vaincrons »

RADIO MOSCOU

J'écoute radio Moscou, c'est très intéressant car leur micro est placé en extérieur et j'entends les bruits de la place rouge. On entend des voitures rouler et je suis étonné car ici on dit que les russes sont pauvres, qu'ils n'ont presque rien et surtout pas de voitures. Qui croire? Je ne comprends pas tous les mots des chroniqueurs, belligérants, plénipotentiaire.

Mon père a l'oreille collée au poste, il ne faut pas le déranger mais je demande quand même : « dis papa, prolétaire c'est la même chose que propriétaire? Et les belligérants, ils gardent les moutons? » Mon père hausse les épaules: "propriétaire et prolétaire c'est exactement le contraire!"

Il faut que j'arrête de poser des questions idiotes. Radio Stuttgart scande son slogan favori: « les anglais donnent leurs machines, les français donnent leurs poitrines. »

J'entends Big Ben carillonner à Westminster et les anglais chantent it's a long way to tipperary, it's a long way to you.... De l'autre côté de la frontière, notre voisin hargneux et belliqueux harangue le monde entier avec sa radio nationale, c'est le führer. Il a perdu la guerre de 14-18 et il n'accepte pas le poids des dommages de guerre que doit l'Allemagne aux vainqueurs de 18. Hitler a aussi sa conception personnelle des frontières de l'Europe: une vielle histoire l'oppose aux polonais, c'est une histoire de couloir et de dancing, il envahit la Pologne. Les polonais sont nos amis.

Il y en a plein qui travaillent dans nos usines en France pour faire les travaux les plus sales et les plus pénibles. D'ailleurs, mon meilleur copain est polonais. C'est Adam Boskiewicz, je trouve qu'il est plus intelligent, plus loyal et plus propre que mes copains italiens.

Je sais aussi tous les couplets de l’internationale. Les gens ne connaissent que le refrain et me demandent la partition complète: je fais mon cinéma en chantant sur un ton de confidence. Je hausse la voix pour le refrain, les deux poings serrés sur ma poitrine. On m'a défendu de chanter ça au magasin.

DÉCLARATION DE GUERRE

Donc la France déclare la guerre à l'Allemagne le deux septembre trente neuf et envoie l'infanterie à l'assaut. Mon père est mobilisé. Les troupes ne disposent que de quelques véhicules réquisitionnés et camouflés à la hâte. Les allemands ne réagissent même pas, c'est mauvais signe.

Ils ont parsemé la frontière de pièges à feu qui font plus de bruit que de mal et que les paysans d'ici utilisent aussi pour effrayer renards et sangliers.

Ces petits canons en fonte pèsent moins de deux kilo mesurent vingt centimètres la mise à feu est provoquée par la traction d'un petit fil tendu : on les commande à Manufrance. D'habitude on les charge à blanc, là c'est avec de la chevrotine. Les fantassins les appellent des pièges à con.

ENFERME DANS UN SAC

Ma grand-mère maternelle décède subitement. On la retrouve morte auprès de son loulou de Poméranie. On dit que c'est mieux pour elle. Que ça lui évitera les aléas d'une autre guerre. Son chien est bien triste. Il a peut-être deviné qu'il est de trop. Lorsque on doit se défaire d'une bête dont on ne veut plus il est d'usage de l'enfermer dans un sac avant de la jeter dans la Moselle. Un oncle se chargera de cette besogne.

Mon père parle beaucoup de cette guerre idiote en Espagne et du sort des enfants espagnols victimes du caudillo Franco. Les enfants de proscrits sont enfermés dans des camps, mal nourris brutalisés et obligé de travailler. La nuit, leurs geôliers s'amusent d'eux.

Il me regarde et dit « et celui-là, que va t-il devenir? Faut-il le mettre dans un sac et aller le jeter dans la Moselle?»

Ainsi tout doit finir si tôt et si mal. Je n'ai que neuf ans mais je sais que mon père a toujours raison. Ce n'est pas gai mais c'est la guerre. Je dois subir mon sort.

Je perds tout entrain, je maigris et je suis fatigué. Je ne parle presque pas. Mon père s'en aperçoit au cours d'une permission et à la permission suivante il revient avec la superbe bicyclette promise pour la distribution des prix du mois de juillet. Mais serai-je encore là en juillet?

Je remercie mon père mais je ne veux qu'une chose : apprendre à nager.

« Comment? Mais il fait bien trop froid pour aller nager en ce moment! » le ponton flottant sur la Moselle qu'on a appelé du grand nom de Thionville-plage est fermé en hiver mais moi, j'ai l'anxiété de finir dans un sac et je demande si les chiens savent nager.

Mon père comprend tout et me rassure enfin et pour s'excuser me dit qu'il va me prendre avec lui dans sa ligne Maginot. Il y connait une bonne cachette où il viendra partager chaque jour sa gamelle avec moi avec du pain et de l'eau : il n'y a pas de limonade pour les soldats.

LES FEMMES PRENNENT LA RELÈVE

A Thionville il n'y a presque plus d'hommes. Ils sont mobilisés.

Les femmes doivent accomplir les tâches de leurs maris. Celle du laitier, madame Brocli, doit livrer chaque jour les clients de son mari : de bien lourds bidons de lait à porter par temps de grand froid et de neige. La camionnette de livraison peine à démarrer, madame Brocli s'acharne à tourner la manivelle. Elle s'épuise. Elle prend froid et attrape une pneumonie. Elle meurt en quelques jours en laissant un petit garçon. Tout le monde est triste.

Les masques à gaz ont été distribués. Ils existent en trois tailles et les enfants doivent aller en classe avec leur masque dans une cartouche cylindrique portée en bandoulière. Rien n'est prévu pour les bébés.

Monsieur François le boulanger a été aussi mobilisé et c'est son beau père, Monsieur Hanstet qui reprends le fournil aidé de deux jeunes mitrons. Sa fille est partie s'abriter à Pagny sur Meuse car ses deux jumeaux n'ont pas de masque à gaz à leur taille. Le pain est bon et c'est ma mère qui se charge de le vendre dans son épicerie de l'avenue Albert 1er.

Les choses deviennent sérieuses: à Thionville le génie civil creuse des trous dans les piles du pont pour y placer des charges explosives.

Chaque nuit le ciel de la ville est balayé par un faisceau lumineux. Bien qu'on n'entende aucun avion, je sais que les allemands sont capables de tout et je me demande s'ils ne vont pas nous bombarder en traitres en se servant de planeurs silencieux. Je n'arrive pas à m'imaginer qu'en fait, ils sont à portée de canon.

La défense passive se met en place et désigne par un logo représentant une croix de Lorraine rouge sur fond blanc, les immeubles assez solides pour résister aux bombardements.

Un abri anti-aérien est creusé au bout de l'avenue Albert 1er à l'emplacement du futur l'immeuble Charlemagne.

Et une puissante sirène est installée sur le toit du lycée du même nom. Un coup long pour le début d'alerte, trois coups courts pour la fin d'alerte.

LA PIQURE

Le lycée Charlemagne est une école privée. Cela fait deux ans que je le fréquente et je vois les rangs de mes copains juifs s'éclaircir de jours en jours. J'ai un pressentiment. Je prends cette école en grippe: après tout, elle a été construite en 1912 par les allemands. Ses grandes portes, ses hautes fenêtres ne sont pas à une échelle normale, ce bâtiment est dangereux, je ne veux plus y séjourner. Ma mère cède et me fait entrer dans une petite école de la rue de la vieille porte à l'ambiance familiale, je préfère ça.

Vient le jour de la vaccination, la piqure de guerre, celle qui fait mal et qui oblige à rester à la maison le lendemain. Mon père l'a déjà eu dans sa ligne Maginot : un solide soldat a eu un malaise et s'est étalé de tout son long après la piqure. Sa tête a frappé une armoire métallique et le bruit a attiré tout le monde. Ils se sont moqués de lui...

C'est mon tour d'être vacciné, je sais que je vais passer en premier à cause de mon nom qui commence par A, les infirmières préparent leur matériel, l'eau bout dans une bassine en inox rectangulaire, on m'appelle, je me force à sourire...ouf j'ai tenu le coup, même pas mal, à vous les gars. On est des durs.

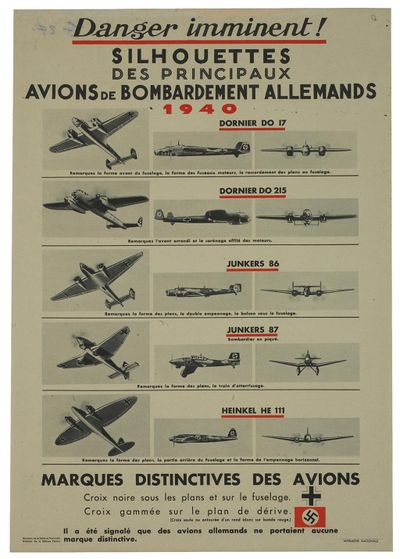

1940. LA DRÔLE DE GUERRE

Des avions allemands font maintenant des incursions dans le ciel de la ville en plein jour. C'est pour nous effrayer et nous pousser à partir mais ça ne marche pas. Alors ils envoient des obus. Madame Falk est sur son balcon en curieuse avec sa petite fille dans les bras quand un obus éclate: elle est mortellement touchée et je vois la petite Danielle maculée du sang de sa mère mais indemne. La guerre tue.

L'évacuation de bêtes des fermes des environs est décrétée : c'est la pagaille en ville. L'avenue Albert 1er voit passer en flot serré les vaches affolées qui traversent la ville. Leurs veaux sont déjà partis pour l'abattoir et les pis des vaches sont enflés de lait: elles souffrent et marchent avec difficulté. je les entends meugler après leurs petits et pour avoir de l'eau.

Les chevaux glissent sur les pavés à cause de leurs fers. En voilà un qui s'est cassé la patte en tombant. Quelqu'un le couvre d'une couverture. Elle se soulève sous l'effet d'un pet. Un militaire s'approche pour achever l'animal. Un fardier de ramassage arrive, je me sauve.

Mon père nous fait sa dernière visite en bicyclette. Il vient du fort de Kobenbusch,[6] à douze kilomètres d'ici où les choses ont bien changé en une nuit. Il dit que les chefs autoritaires sont partis en catimini à bord de voitures de tourisme réquisitionnées. Les sous-offs ont pris la relève et la discipline est relâchée: les soldats font du farniente devant la porte du fort.

ÉVACUATION

C'est le 15 mai 1940 et c'est le tour des gens d'être évacués. Pour certains nous valons moins que des bêtes. Et si elle sont parties en premier c'est qu'elles, en cas de disette grave, on peut les manger et pas nous.

Ma mère n'a pas encore son permis de conduire donc pas de Simca. Nous rejoignons le convoi des prolétaires qui se rassemble place de la vieille porte. Nous n'emportons que ce que nous pouvons porter. Assis sur ma valise je regarde mon lycée détesté. Mes yeux lancent des bombes et je le vois s'écrouler en ruine. Autour de moi les bagages et les sacs de jute s'empilent, le grand-père Hanstet est là avec une hotte en osier sur le dos d'où dépassent les choses encombrantes qu'il a pris avec lui: c'est une bonne idée.

Par sécurité, le départ se fait de l'ancienne gare désaffectée de Beauregard dont les quais ont étés démonté en 1878. Les anciens ont bien du mal à grimper dans les wagons. Le train nous emmène d'abord à Metz où nous sommes hébergés dans le temple protestant qui se trouve entre les deux bras de la Moselle. Il est facile à surveiller et les accès rapidement condamnables. Des religieux nous visitent et nous donnent leur bénédiction et de petites médailles saintes.

Puis nous repartons de la gare de Metz après un contrôle méticuleux. Notre voisine, madame Bretnaker, est prise d'une crise de nerfs : elle crie, se débat et nous supplie de ne pas monter dans ce train. Elle dit que les voies sont minées et que nous allons tous mourir. L'équipe sanitaire s'occupe d'elle, la calme et la soutient pour monter dans le train. Le train démarre. Je ne sais pas où nous allons.

Les wagons sont très vieux: on monte directement dans chaque compartiment par une porte extérieure qui donne sur les deux banquettes. L'usage des toilettes est interdit à l'arrêt du train. Les sabots en fonte des freins font un tel barouf quand ils crissent avant l'arrêt qu'on ne risque pas de se tromper. Je regarde défiler les traverses de chemin de fer par le trou d'aisance.

C'est le début du mois de mai et il fait déjà chaud. Le train s'arrête souvent et longtemps pour laisser passer des trains prioritaires. Mais il doit éviter les gares en état d'alerte. Nous restons donc coincés des heures interminables sur des voies de garage où il n'y a rien à boire.

Les noms des gares sont masqués mais quelqu'un sait que nous allons vers Dijon: nous traversons d'immenses champs de colza en fleur, n'est-ce pas avec ça qu'on fait la moutarde? Autour de moi dans le wagon, personne ne sait.

RÉFUGIÉS A COLLONGE

À Dijon ma mère et moi arrivons exténués, des bus nous emmènent dans notre village d'accueil qui s'appelle Collonges les premières. Dans la cour de l'école, les gens sont là pour nous choisir et ma mère, malgré mes protestations, me débarbouille rapidement avec un mouchoir humide et tente de mettre de l'ordre dans mes cheveux bouclés. Je proteste que je ne vais pas à un concours d'élégance, je ne connais pas encore l'importance d'une bonne présentation.

Une dame sympathique s'avance vers nous, c'est la femme du chef de gare. Elle nous propose de partager les repas avec son mari et son fils et de dormir dans une mansarde meublée avec WC et lavabo sur le palier. Bien sûr nous acceptons. La gare est toute petite et j'ai déjà repéré une lapinière derrière: si on m'y autorise, je pourrais m'occuper des lapins.

Mais ma mère ne veut pas peser sur ces gens et elle trouve bientôt un cabanon de jardin aménagé que nous allons nettoyer tous les jours: il est inoccupé depuis longtemps et et envahis de mauvaises herbes.

La radio annonce la progression de l'ennemi. Tout recommence, les allemands avancent sans trêve et les gens d'ici sont terrorisés. Pour eux, les allemands sont des brutes sanguinaires et ils fuient tous en catastrophe.

Ma mère reste impassible, elle en a assez de ces pérégrinations qui ne sont pas sans danger et elle préfère rester et voir la suite des évènements. Même pas peur! On en a vu d'autres!

La famille du chef de gare est déjà partie, je le vois quand il saborde les armoires techniques, les connections électriques et le téléphone. Il nous confie sa maison. Il compte sur nos rudiments d'allemand pour empêcher le saccage de ses biens et me demande de continuer à prendre soins de ses lapins. Il nous donne libre accès à son garde-manger et cela nous aidera pendant l'exode.

Les poules et les lapins courent dans les rues désertes, les bêtes ont étés lâchées. Personne ne sera là pour les nourrir. Chaque fois que j'attrape un lapin je le mets dans la lapinière du chef de gare.

Les allemands sont arrivés, les gens de Collonges reviennent peu à peu. Le chef de gare se demande comment son cheptel de lapins a fait pour augmenter. Le boulanger est revenu aussi, nous avons du pain. Quelqu'un récupère une vache, un autre sait la traire, nous avons du lait.

J'avais espéré ne jamais revoir les allemands encore moins les côtoyer, je pense à la laitière et à la voisine, mortes toutes les deux, je pense à Verdun que j'ai visité.

Ils me donnent du chocolat et passent la main dans mes cheveux blonds. Ils sont gentils et je n'aime pas ça. Ils sont déçus que je ne parle pas allemand comme ma mère.

Une équipe de quatre hommes est venue réparer les installations électriques et téléphoniques détruites. Ils se déplacent sur les voies de chemin de fer en poussant un plateau monté sur boggies à l'aide de longues perches. Je demande s'ils ont besoin d'un coup de main et je suis fièrement nommé auxiliaire câbleur. Je suis chargé de préparer les petits straps d'interconnexion et de surveiller les gamelles : nous partons pour la journée.

RETOUR A THIONVILLE

La famille de ma marraine nous a rejoint à Collonges. Ils sont venus à bord du camion de l'entreprise familiale, ils sont couvreurs. Ils décident de rentrer et ma mère veut rentrer aussi pour sauver ce qui peut l'être.

Mais je m'en fous pas mal, je veux rester ici où on ne parle que le français, m'occuper des lapins et continuer à bricoler notre nouvelle maison.

J'ai beau implorer ma mère, je pleure, en vain. Je me sauve au moment d'embarquer mais rien n'y fait, les couvreurs m'ont pris à bras le corps et j'ai beau me cramponner, ils me balancent comme un sac par dessus la ridelle arrière du camion. C'est un camion si vieux que personne ne l'a réquisitionné!

Nous rentrons tassés à l'arrière du camion avec les provisions de lait.

Le voyage est long et pénible : il faut contourner les ponts qui ont sauté et les pneus du camion sont pleins et durs. Nous sommes tellement secoués qu'une petite boule de beurre s'est formée toute seule à la surface du lait. Nous sommes le 12 juillet 1940 et notre Odyssée a duré quarante deux jours.

Nous rentrons à la maison. Tout est intact ce qui n'est pas toujours le cas car les soldats de la ligne Maginot en déroute se sont livrés au pillage en se repliant. Ils cherchaient des choses de valeur légères à emporter: ils ont fait plus de dégâts que de profit.

Par contre l'épicerie de ma mère est pleine de souris. Je n'aurai pas du mettre Filou notre chat à la porte avant notre départ. J'essaie de l'appeler mais sans succès. J'espère qu'il n'est pas fâché pour toujours. En attendant j'installe toutes les tapettes à souris qu'il y a dans le magasin.

Un matin je trouve une souris prise au piège et juste à côté une petite souris minuscule et tremblante. J'essaie de la faire fuir en lui faisant peur, peine perdue, elle reste impassible. Je suis incapable de la tuer, il faudrait pourtant.

Mais je décide de la garder dans une petite boite en carton ouverte sur le dessus. Elle ne mange rien. Aucune autre souris ne lui viendra en aide.

C'est la guerre pour elle aussi: elle meure seule.

LE TEMPS DES RESTRICTIONS

Ma mère veut rouvrir son épicerie. Le stock est fortement endommagé et gâté et elle téléphone à son grossiste Mielle Cailloux à Metz. Leur camions de livraison ont étés réquisitionnes mais il y a des marchandises en stock et il nous faut trouver un transporteur pour venir nous approvisionner nous-même. Ma mère est en effervescence, aucune autre épicerie n'a réouvert, tout va recommencer comme avant grâce au camion de ma marraine! Maintenant il faut tout nettoyer.

Je lève le rideau de fer du magasin et déjà les gens se pressent contre la vitrine. Ils ne veulent pas attendre demain, ils sont déterminés à acheter tout ce qu'il pourront et en quantité. Le ton monte dans l'épicerie et ma mère me dit de baisser le rideau: les gens se calment et tout le monde finit par sortir : ils ne veulent pas d'histoire avec les autorités. Et ils n'ont pas tord car la gestapo, que tous craignent, arrive et veut savoir la raison du tapage. C'est la première fois que nous avons affaire à eux: ils parlent d'ordre nouveau et ils disent bien à ma mère que nul ne pourra s'y soustraire: je ne comprends rien.

Ma mère explique qu'elle n'y est pour rien, qu'elle va réapprovisionner le magasin demain, et qu'il y en aura pour tout le monde.

Le lendemain à Metz je vois des gens arrêtés dans la rue avec leurs enfants. Ce sont des familles juives et je pense en tremblant aux enfants espagnols dont me parlait mon père en 40. En voyant ça j'ai la gorge serrée et je suis glacé.

A Thionville, la synagogue est détruite par un incendie: les allemands empêchent les pompiers d'éteindre le feu, même les murs sont détruits à jamais. Ça me fait quelque chose, j'ai toujours admiré ce bâtiment: la synagogue était bien plus belle que notre église.

Notre église? je ne l'aimais pas avec sa façade imposante comme pour cacher la misère: un vrai trompe l’œil. Bref, quand j'étais tout petit, je voulais toujours aller à la synagogue avec mes petits copains juifs.

Mon père disait que c'était impossible, nous n'avions pas le même dieu et puis qu'ils me couperaient le zizi!

La belle affaire: il oubliait que je savais qu'on me l'avait opéré à la naissance par hygiène[7].

Mon père répondait:"tu sais eux, ils en coupent un peu plus". Cela me donnait à réfléchir car je ne voulais surtout pas de ça!

UNE BELLE HISTOIRE

Un soldat de la ligne Maginot passe à Thionville et nous apprend qu'il a été capturé avec mon père près de Rambervillers. Lui-même a été libéré de suite parce qu'il est né près de Thionville. Il dit que mon père est incarcéré dans l'ancienne caserne Gibon à Rambervillers et qu'il va être libéré bientôt.

Je me demande si les allemands libèrent les prisonniers par ordre alphabétique ou bien à l'envers. En tout cas ma mère décide d'aider mon père à tout prix. Elle parle allemand et pas lui : elle part pour Rambervillers. Je veux partir aussi bien sûr. Mais elle revient peinée de la gare: pas de train en service pour cette destination. Qu'importe! Elle ira en bicyclette.

Rambervillers est à 140 km d'ici mais ma mère irait sur les genoux tirer mon père des griffes des allemands. Elle fera autant d'étapes qu'il le faudra. Ma mère me confie quelques jours à madame Donval, une voisine et quand elle revient, elle a plein de choses à raconter. Pourquoi cette blessure au genou? Ce n'est rien , une chute à vélo.

Elle me raconte l'émotion des retrouvailles avec mon père, il va bien. Elle me raconte l'entrevue avec le commandant du camp et comment mon père a reçu la mission de récupérer les véhicules abandonnés ou endommagés faute de chauffeur allemand.

Il a donné sa parole de ne pas s'évader: a quoi bon prendre des risque alors qu'il va être libéré? Je suis émerveillé, ma mère est une vraie diplomate: elle a obtenu du commandant des permissions de sortie pour qu'elle puisse rencontrer mon père en privé.

Il doit comprendre que la guerre les a séparé plusieurs mois et il pousse la gentillesse jusqu'à laisser mon père utiliser les voitures récupérées pour faire des balades avec ma mère.

C'est une histoire que j'aime à raconter à tout va, mon père compte tant pour moi.

UN BÉRET FRANÇAIS

La vie reprends son cours malgré tout et je cherche un coiffeur qui pourrait couper mes cheveux : ils sont si longs que je ressemble à une fille et je suis obligé de les dissimuler dans un béret basque.

Je parcours les rues à la recherche d’une échoppe en tenant mon guidon d’une main. Un allemand en civil m’interpelle : il n’a pas l’air commode et en plus je ne comprends rien de ce qu’il me dit. Un passant traduit que je dois enlever mon béret, je ne le sais pas encore mais les allemands déteste le béret.

J'obéis et mon abondante chevelure blonde se répand aussitôt. L’allemand surpris, se calme et me fais dire avec le ton du maitre absolu que si on me reprend à rouler à bicyclette en tenant le guidon d’une seule main, on en coupera la moitié ! Il est fou lui ! Une bicyclette toute neuve ! Et en plus le dernier cadeau de mon père !

Dans les rue sans service d’ordre règne une bande de petits voyous venus d’on ne sait où. Ils s’introduisent dans les maisons pillées par les soldats français en déroute et récupèrent ce qui reste. Ils montrent fièrement leurs trophées, des poignards, des couteaux à cran d’arrêt, des cannes à bout ferré…

Quand ils me voient avec ma bicyclette ils m’arrêtent et tentent de me la prendre : mais malgré tous les sévices qu’ils m’appliquent je ne lâche pas prise et un grand s’approche qui m’enserre en les frottant les poignets cramponnés au guidon. Mais je préfèrerais me faire tuer plutôt que de lâcher ma bicyclette.

Ça brûle tellement que je crois que ma peau va se déchirer. Je crie si fort de ma voix aiguë de petit garçon qu’il me lâche. Je m’enfuis en vitesse mais ils ont eu le temps de crever un de mes pneus.

C’est le voisin, monsieur Willy qui répare ma bicyclette. Il est bien gentil. Il est menuisier et comme il est veuf depuis peu, ma mère m’envoie lui porter le surplus du repas quand il rentre le soir fatigué. C'est aussi lui qui va chercher le kamis-brot : aucune boulangerie n'a réouvert à Thionville et les allemands ont instalé un dépôt de pain rue du four banal. Le kamis-brot est un drôle de pain: il n'est pas blanc et ne doit pas contenir beaucoup de farine de blé ou de seigle... La première fois que j'ai été au pain, j'ai été pris de panique à la vue des soldats montant la garde et je n'ai même pas pris de pain. Monsieur Willy dit que les allemands ne sont pas méchants mais je sais ce qu'il en est depuis l'histoire du béret. Monsieur Willy est toujours content de me voir. Il commence par se laver les dents et viens m’embrasser sur les lèvres en jouant avec la langue. Je suis étonné alors monsieur Willy me dit que c’est comme ça que les russes disent bonjour.

Moi j’aime bien les russes, radio Moscou répète que les pauvres de tous les pays doivent s’unir pour empêcher les guerres ! Alors comme ça, ça va. Quand je raconte ça à ma mère, elle m’écoute sans rien dire. Puis l’air de rien, elle me dit qu’elle va me couper les cheveux elle-même…exécution immédiate !

C’est un massacre : ma mère a fait de son mieux et elle s’excuse mais sans ciseaux à dépaissir….Je fais semblant d’être contrarié mais intérieurement je ris : me voici affublé d’un bonnet en laine tricoté main. Je dis que je le porterai jusqu’à ce qu’un coiffeur me répare ! Ma mère rit avec moi contente de la modification de mon aspect physique : à partir de maintenant je porterai des pantalons longs !

Quand je revois monsieur Willy pour lui montrer comme je suis beau en pantalon long du dimanche avec ma chemise blanche et le nœud papillon bleu que ma mère a ajouté par coquetterie, il ne m’embrasse pas sur les lèvres et il me dit que maintenant que je suis un grand garçon, nous ne ferons plus de câlins : nous nous donnerons la main.

LA RAFLE

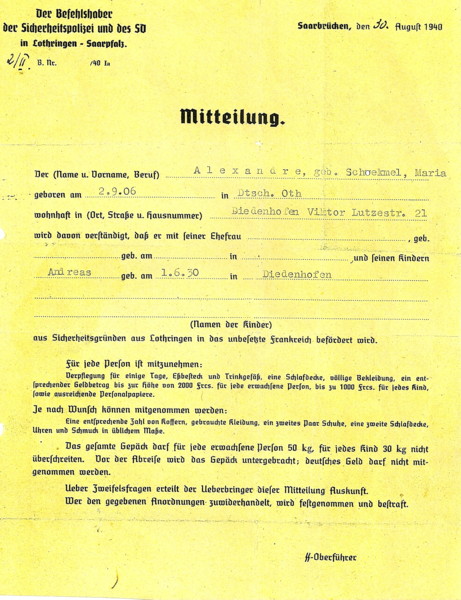

Le trente août 1940, très tôt le matin, deux soldats allemands en arme nous sortent du lit. Nous sommes des ennemis du Reich : nous sommes arrêtés pour être regroupés avec nos semblables.

Un des soldats allemands est un peu gêné, il est visiblement dérangé par mes yeux bleus et mes cheveux blonds filasses de mes dix ans à peine. Je l’entends dire à son compagnon en me désignant « schön Hitler jung » ce qui rajoute encore à mes craintes.

Un instant plus tard, son fusil, qu’il a laissé appuyé au mur de la cuisine, glisse et tombe sur le sol en mosaïque et rebondit dans un bruit métallique sinistre : son compagnon d’arme qui surveille ma mère dans une autre pièce pendant qu’elle emballe nos affaires, revient en trombe en vociférant comme s’il pouvait avoir peur de nous. Moi j’ai déjà visité Verdun, la tranchée des baïonnettes, l’ossuaire de Douaumont dans toute sa splendeur.

J’ai vu mourir une voisine que je connaissais bien d’un éclat d’obus allemand. Je viens de vivre l’évacuation, l’invasion, la défaite et le retour à Thionville. J’ai assisté à l’arrestation brutale de familles juives dans les rues de Metz. Je me demande si notre extermination est proche.

Mon père qui a été capturé à Rambervillers le 20 juin 1940 a refusé de devenir allemand et a donc renoncé à sa libération.

Ma mère a un malaise passager, je sais qu’elle est cardiaque et je finis de préparer nos affaires en jetant dans une valise ce que je pense nécessaire là où nous allons.

C’est réel: au bout de la rue le ramassage commence. En moins de dix minutes nous sommes propulsés dehors, embarqués et enfermés dans les camions. Nous traversons la ville en croisant le regard d’anciens amis matinaux qui nous ignorent prudemment.

l'ordre d'expulsion stipule que pour des raisons de sécurité, ma mère et moi devons être transférés en France inoccupée. Nous devons nous munir de nourriture pour plusieurs jours, un couvert et un verre, une couverture, des habits de laine et pas plus de 2000 francs par adulte et 1000 par enfant. Papiers d'identité et pas plus de 50 kilos de bagage par adulte, 30 par enfant. Interdit d'emporter de l'argent allemand et quiconque s'oppose aux instructions données sera arrêté et puni. Voilà le contenu de l'avis qu'on distribue aux gens destinés à être expulsés.

LE TRAIN

D’après ce qu’on entend, nous roulons vers Metz. Nous arrivons dans une petite gare dont j’ai oublié le nom. Un jeune homme que je connais de vue qui est je crois employé de mairie, il s’appelle Rossi, est roué de coups subitement là sur le quai par quatre soldats qui s’acharnent sur lui à coup de pieds après l’avoir jeté au sol en poussant des cris inhumains et sauvages.

Comme les autres, j’ai peur qu’ils ne l’exécutent devant nous comme ils nous le promettent en brandissant un pistolet menaçant. Rossi est trainé sans connaissance et en sang malgré les supplications de sa mère qui s’accroche au corps inerte de son fils.

Quand elle revient, égarée, elle ramasse encore la pipe, les lunettes brisées, elle ne sait plus ce qu’elle fait. Son fils ne parle pas l’allemand, il n’aurait pas compris assez vite qu’on lui ordonnait d’aider les gens handicapés à monter dans le wagon et cela a suffit pour qu’il soit rossé pour impolitesse et manque de respect à un soldat allemand.

Avec nous, blottie tout contre moi mon amie Yvonne Kaiser. Elle a connu comme moi les bombardements, la descente aux abris et l’évacuation et maintenant l’expulsion. Yvonne a perdu son père et sa mère est remariée : les allemands contrôlent les identités et comme Yvonne n’a plus le même nom que sa mère ils veulent la placer en orphelinat allemand le temps de consulter la famille de son père.

Yvonne et moi nous cramponnons ensemble en pleurant. Des expulsés s’interposent au risque de leur vie entre les allemands et nous et finalement les allemands renoncent à leur projet.

Ensuite on annonce que les sommes d’argent dépassant les deux mille francs autorisées seront confisquées ainsi que les titres et les bijoux.

Spontanément quelques personnes distribuent ce qu’ils ont en trop aux gens moins nantis avant d’avoir des histoires.

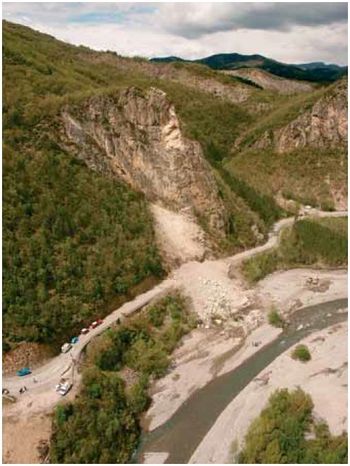

Le train démarre vers le sud, direction la ligne de démarcation qui sépare la France en deux. Le voyage n’en finit pas et dure plusieurs jours avec des arrêts la nuit sur des voies de garages loin de tout et aucun approvisionnement. Le train franchit au ralenti des ponts provisoires sans parapets et tangue bizarrement avec des bruits de roulage étranges. Je me demande sur quoi roule le train et si nous allons basculer dans le fleuve. Autour de moi on rigole « comme ça on n’aura plus soif ! ».

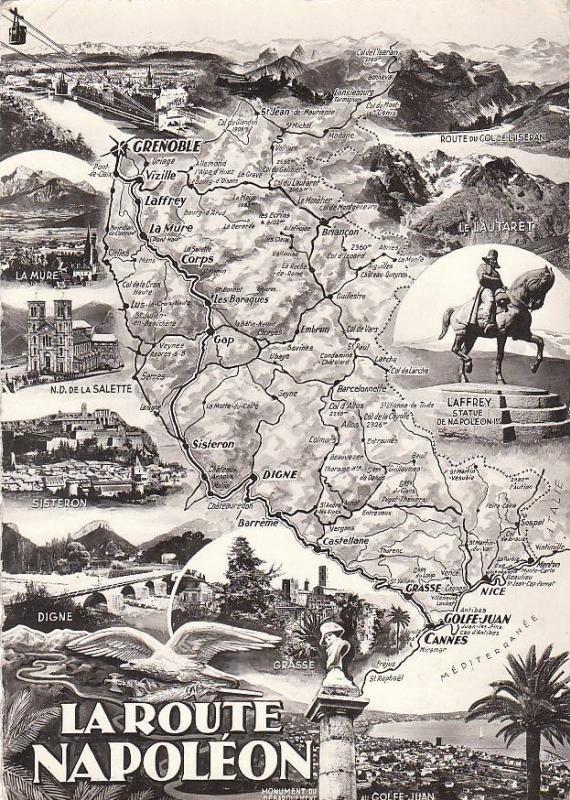

A un moment on nous ordonne de masquer toutes les ouvertures du wagon sur l’extérieur sous la menace des armes : sans le savoir nous passons la fameuse ligne de démarcation. Après toute ces gares qui nous séparaient de la France libre, nous arrivons à Chalons sur Saône, nous voilà débarrassés des allemands enfin : de ce côté de la ligne ils n’existent plus pour moi et tout le monde dans le wagon croit que nous ne les reverront plus : nous sommes bien contents.

Dans les gares suivantes notre croix rouge française est là. Les petits enfants sont ravitaillés en lait chaud sucré. Et nous recevons les soins nécessaires et boisson et nourriture.

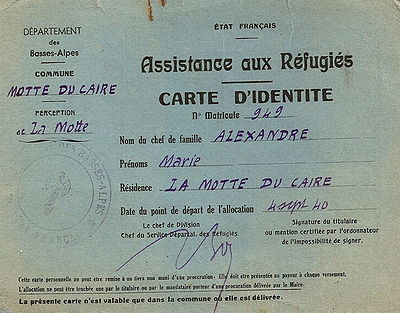

DU PALAIS DE LA FOIRE A SISTERON

Enfin c’est l’arrivée à Lyon, la fin du voyage. Tout le monde est dirigé vers le Palais de la Foire. C’est là que se tiennent les foires expositions et nous arrivons dans les décors de la dernière exposition, les enseignes ne sont pas encore démontées et nous sommes répartis sur les stands en fonction de nos tickets d’entrée. Ma mère m’emmène à la recherche du stand « au berceau lorrain ». Dans le brouhaha ambiant les hauts parleurs lancent en flot continu leurs appels au regroupement des familles. Le séjour s’éternise et les enfants sont si turbulents qu’on ouvre des classes en pleines vacances scolaires : les organisateurs ont eu la bonne idée de distribuer les bons de repas pendant les cours : pas d’école, pas de soupe !

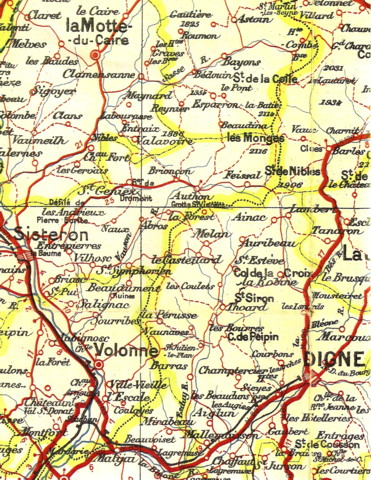

Un matin le haut parleur annonce que les expulsés sont invités à choisir eux-mêmes l’endroit en France où ils désirent s’établir parmi un certain nombre de villes. Ma mère en a assez de la vie au Palais de la Foire et choisit l’endroit qui correspond au premier départ sur la liste : Sisteron.

Mais à Sisteron rien n’a été prévu pour nous héberger. Un grand garage inutilisé est réquisitionné au dernier moment, on jette quelques bottes de paille au sol et voilà notre abri : plus de cent personnes qui dorment et mangent au même endroit avec un seul robinet d’eau potable et un petit canal de cinquante centimètres de large devant la gare toute proche pour se laver.

Ce n’est pas suffisant et rapidement, tous les enfants attrapent l’impétigo, une infection de la peau très contagieuse qui nous couvre de plaies purulentes de la tête aux pieds. Comme en plus il fait encore chaud, les mouches nous envahissent. Les gens du coin ne veulent pas voir leurs enfants contaminés et nous sommes exclus de l’école. Les adultes sont las et pleins de rancœur. Ils parlent d’«un pays de mouches de mistral et de courges ». Mais moi je l’aime bien ce pays, je le trouve apaisant.

Du définitif est annoncé : départ en autobus selon l’ordre alphabétique, Alexandre, pour nous c’est tout de suite. Nous allons à Château-Fort. Le nom de la mère d’Yvonne commence par Z pour Zimmerman et je ne saurai même pas la destination de leur bus. J’en ai vraiment marre maintenant : dans le bus où j’ai pris place je regarde Yvonne qui attend dehors. Je pleure en me demandant si nous nous reverrons un jour.

PREMIÈRE ÉTAPE EN PROVENCE

Châteaufort [8]est un village de montagne et les bus ne montent pas là haut. En tout cas le chauffeur ne connaît pas la région et cela explique sa témérité : les virages sont de plus en plus serrés sur ce chemin de montagne mais il continue jusqu’à rester bloqué en porte à faux, la plateforme arrière au dessus du vide : très loin au fond coule un torrent empierré qui s’appelle la Sasse[9]. La peur passée et tout le monde dehors, nous prenons un raccourci et bagages à la main, nous suivons le sentier, jusqu’en haut de la montagne et nous tombons sur une petite butte où les habitants nous attendent devant une petite église fermée. Quatre familles seulement dans ce village minuscule. Le maire âgé et sourd, a confondu au téléphone nombre de familles d’accueil et nombre d’habitants du village : nous sommes beaucoup trop nombreux.

Nous restons là sans rien dire à nous regarder plusieurs minutes sans parler : il faut dire que notre renommée nous précède et que certains parmi nous parlent encore allemand entre eux alors que les habitants parlent le patois local. Finalement nous nous rapprochons et nous sommes répartis pour la nuit dans les granges des fermes du village autour d’un seul point d’eau, la source. Ma mère est si épuisée qu’elle a un malaise important.

La femme du maire, madame Richaud lui tend un petit verre en lui recommandant de le boire d’un trait : c’est de la gnole et ma mère se précipite vers l’abreuvoir du cheval en reprenant bruyamment sa respiration. Ma mère ne boit jamais d’alcool et j’ai peur un instant qu’elle ne se jette dans l’eau pour calmer la brûlure de sa gorge en feu.

Ma mère se reprend et demande les toilettes. Elle s’absente longtemps et je m’inquiète mais elle revient sans avoir trouvé malgré les explications : et pour cause, les toilettes sont dans l’écurie, à côté des bêtes, sur le tas de fumier… Le docteur Tronc a été appelé. On m’a éloigné pendant qu’il l’ausculte et je vois la fermière me désigner du doigt sans parole. Je comprends que les nouvelles sont mauvaises.

Le docteur s’approche de moi et regarde mon impétigo[10]. Il dit que je suis contagieux et que je dois être isolé des autres enfants : lui-même ne m’a pas touché. Il regarde les médicaments qu’on m’a donnés à Lyon : eau d’Alibour et pommade de zinc et d’oxyde de mercure à badigeonner sur les plaies. C’est une pommade qu’on commande spécialement en pharmacie : elle est rouge orangée très vif et sans autre effet : elle attire les mouches et les taons. Le docteur me dit que le traitement est bon et de le continuer.

Pourtant j’ai le visage tout maquillé et flamboyant et je crois que rien ne peut enrayer mon mal, cela dure depuis trop longtemps. Mais je suis résigné et je pense que cet enduit orange trop visible sur ma face ne sert qu’à signaler mon état de contagion. Puis c’est le tour de Michelle Milani, une petite fille du groupe : le docteur l’examine car son irritation fessière ne régresse pas et que sa pauvre mère ne sait plus comment la soigner. Madame Milani est jeune et très déprimée.

Elle parle de se jeter dans le ravin avec le landau de sa fille. Ma mère la tient à l’œil car elle craint qu’elle n’exécute son funeste projet : c’est que les précipices ne manquent pas dans la région, il n’y a que l’embarras du choix. La fermière lui a laissé la chambre de sa fille qui est grande maintenant et peut quitter la ferme pour s’installer ailleurs. Madame Milani doit quand même faire bouillir l’eau qu’elle a été chercher à la fontaine dans une bassine : il n’y a pas d’eau à la ferme.

Ma mère, elle, ne peut pas faire de travaux lourds, de toute façon elle a une peur panique des bêtes. En revanche elle se propose pour faire du ravaudage et ça tombe bien il y a plein de linge à repriser. Nous nous installons dehors pour profiter de l’air, ma mère a besoin de respirer.

A proximité des blocs de pierre qui nous servent de banc un homme d’une bonne cinquantaine d’année se repose. Il m’intrigue avec le haut de son chapeau de paille décousu : ma mère propose de réparer le chapeau et m’envoie le chercher ce qui me permet d’approcher ce monsieur peu ordinaire tout en restant en retrait à cause de la contagion.

GABRIEL

Je pars en reconnaissance à l’orée du village mais je reviens en courant me blottir près de ma mère pour la prévenir qu’il y a des crocodiles dans ce pays chaud : en fait, je viens de croiser un très grand lézard vert qui fait bien une cinquantaine de centimètres de long.[11]

Le monsieur s’appelle Gabriel Massot, je lui montre en écartant les bras, la taille du crocodile qui court si vite et est parti se cacher : il me rassure en riant. C’est un lézard inoffensif mais moi je ne ris pas car je ne le crois pas. Je sais très bien ce qu’est un lézard, il y en a aussi chez nous à Thionville : ils sont gris et petits.

Quand on les attrape leur queues se détachent et restent dans la main en continuant à remuer.

Gabriel me demande comment nous sommes arrivés là et je lui raconte notre histoire : c’est facile car les émotions sont encore toutes fraiches en moi. Gabriel me raconte sa guerre à lui: il a été à Verdun.

Mon père m’a déjà emmené à Verdun dans sa voiture. Avec lui j’ai visité le fort de Vau, le chemin des dames, la tranchée des baïonnettes et l’ossuaire de Douaumont : j’ai vu les ossements des soldats morts. On peut les voir à travers des petites lucarnes vitrées, bien rangés et ficelés en fagots derrière les crânes posés devant.

Je dis à Gabriel que les allemands sont méchants, je raconte comment ils se sont mis à quatre pour rosser devant nous un jeune homme qui ne leur avait rien fait et comment ils l’ont emmené, dans les pommes pour continuer à le battre ailleurs. Peut-être même le fusiller.

Je lui dis aussi comment ils ont fait mon père prisonnier sans livrer bataille. Qu’ils sont passés en traitres par la Belgique et le Luxembourg pour contourner la ligne Maginot et que quand je serai grand je les tuerai tous !

Gabriel se tait. Il est ailleurs. Alors je dis que je ne tuerai que les méchants et que les autres allemands, je les ferai prisonniers : ils devront travailler sans avoir beaucoup à manger. Gabriel devient ainsi mon grand ami. Je recherche sa compagnie. Et j’en apprends sur lui !

Gabriel a été riche. Il a encore un ancien « Garage de Nibles » de l’époque où il était charron. Il a été blessé pendant sa guerre à lui. Il ne s’en est jamais remis. Il n’a plus jamais fait le charron dans son Garage de Nible.

Il est rentré de guerre brisé physiquement et moralement. Sa femme l’a quitté. Ses deux filles lui rendent rarement visite. Gabriel s’est installé dans une ancienne dépendance du château en ruine, une petite maison abandonnée où il vit de sa maigre pension d’invalide de guerre, de son petit jardin, de ses poules, et de ses lapins.

Pas d’eau dans les maisons du village. Chez Gabriel pas d’électricité non plus. Pourtant il a gardé de sa vie d’avant un poste radio avec quatre lampes sphériques sur le dessus. Elles brillent comme l’intérieur d’une bouteille thermos. A côté trône le majestueux pavillon du haut parleur en col de cygne. Mais sans accumulateur cette radio ne peut fonctionner.

Gabriel possède aussi un poste à galène muni de son lourd écouteur en bronze nickelé avec gravé sur le pourtour « propriété insaisissable de la compagnie de téléphone». Pour que ce téléphone marche il faudrait une grande antenne placée très haut : Gabriel n’a pas d’échelle.

Gabriel me fait visiter son garage. Tout est resté là intact, depuis 1914. La forge avec son grand soufflet de cuir, l’enclume et les outils, le « travail » à ferrer les chevaux, rien n’a bougé.

Sa vieille voiture m’intéresse. Ses lanternes avant et arrière sont reliées par des petits tuyaux en caoutchouc à un réservoir à acétylène. Mais sans carbure, impossible de voir fonctionner ces bec de gaz ambulants !

A la ferme comme je ne parle plus que de lui madame Richaud me raconte qu’elle l’a souvent invité autrefois. Mais Gabriel n’est jamais venu. Elle me dit d’un air entendu que si c’est moi qui lui demande, il viendra peut-être. C’est ce que je fais : Gabriel a abandonné son vieux chapeau et mis une cravate avec ce qu’il a pu rassembler de costume : il est superbe et je suis ému, il est à moi maintenant. Chemin faisant, je le tiens par la main et je le tutoie sans m’en apercevoir.

A la ferme une surprise nous attend : les ouvriers journaliers sont tous là pour fêter l’évènement avec nous. Nous sommes plus de dix autour de la table et je demande la permission d’être placé à côté de Gabriel. Je suis heureux et joyeux, c’est la première fois ici.

Je ne sais pas encore que nous allons être séparés prochainement. Car ma mère veut que j’aille à l’école en ville. Elle part donc prospecter à la Motte du Caire et rencontre le maire. Justement un logement réquisitionné pour une famille expulsée se libère. C’est une famille nombreuse et les enfants ont dévasté l’appartement et importunent les habitants du village. Le maire leur a trouvé une maison isolée à l’extérieur et le logement est vacant. Ma mère demande à le partager avec madame Milani et sa petite fille.

Gabriel m’invite chez lui pour un diner d’adieu. Il a bien fait les choses : repas gastronomique, lapin au menu. Sur la petite table où il mange quand il est seul il a disposé le poste à galène, son écouteur et une couronne de fil d’antenne[12]. Je sais tout de suite qu’il va me le donner. Mais je ne devine pas encore l’importance que ce cadeau aura pour moi.

Je n’ai rien à donner en échange à Gabriel mais je lui promets que les dix kilomètres qui vont nous séparer ne m’empêcheront pas de venir le voir souvent, à pied s’il le faut, cela ne me fait pas peur.

DEUXIÈME ÉTAPE, LA MOTTE DU CAIRE

A la Motte du Caire où nous avons emménagé avec madame Milani, nous sommes très bien logés : et nous avons l’eau courante à l’évier de la cuisine. La maison a un balcon dont les portes fenêtres donnent sur la montagne et tout au bout du balcon il y a un petit cabinet d’aisance extérieur pourvu d’eau courante également.

Ma mère et madame Milani s’entendent à merveille et partagent les tâches ménagères : j’ai ainsi une maman de secours et je suis rassuré pour la santé fragile de ma mère. Notre première sortie est pour le docteur Droit pour Michelle et pour moi : je veux guérir au plus vite de cette cochonnerie d’impétigo. Michelle que j’appelle ma Michounette chérie, ne doit pas attraper ma maladie.

Ma mère se débrouille pour tout: elle est toujours à l'affût de ce qui peut améliorer ma vie. Elle fabrique ainsi son propre savon d'après une recette récoltées auprès des villageois. Du lierre, de la graisse de mouton et de la soude contenue dans les cendres de feu de bois et un petit sac de lavande. Comme on cuit une soupe, elle chauffe le mélange sur le fourneau et le verse dans des moules disposés sur la table de la cuisine[13] . Je fabrique une petite croix de Lorraine en bois qui me sert à estampiller les savons encore mous tous juste démoulés: c'est le savon de la Motte du Caire!

Ma mère fabrique aussi des pantoufles avec le feutre récupéré de vieux chapeaux. Pour faire une semelle, il faut empiler plusieurs épaisseurs et les coudre ensemble. C'est assez dur et je me sers d'un pince pour pousser et tirer l'aiguille et percer le feutre. Un point de couture tous les centimètres, quel travail!

Mais ce n'est pas tout: ma mère détricote des vieux pulls de laine pour fabriquer chaussettes et gants sur mesure. Lorsque un habitant du village part à l'hôpital en urgence, les siens passent à la maison acheter chaussettes, pantoufles et savon de la Motte du Caire! En attendant que Michonette aille mieux, je la distrais en lui faisant des cocottes en papier, des bateaux et des avions aussi. Ce qui l’amuse le plus c’est l’oiseau qui bouge les ailes lorsqu’on lui tire la queue : c’est un pliage que j’ai appris auprès d’un handicapé pendant mon séjour au palais de la foire à Lyon. Je suis peut être aujourd’hui, le seul détenteur du secret de fabrication de ce pliage compliqué…

Depuis le balcon, j’ai repéré un grand peuplier en face de la maison. Pendant l’absence de mes deux mères, j’ai grimpé jusqu’à son sommet pour y installer l’antenne de mon poste à galène. Mais ma mère revient plus tôt et me surprend tout en haut de l’arbre. Elle est à la limite de la crise de nerf et me dit de ne plus recommencer ça, que je vais la faire mourir.

L’ENFANT DE CHŒUR

Je suis interdit d’école à cause de mon état contagieux et le curé s’empresse de faire ma connaissance. C’est un brave curé de quatre vingt quinze ans et il m’invite à suivre le catéchisme à l’église qui est moins stricte que l’école publique en matière de règles sanitaires, Deo Gracias !

Peut être pourrai-je être enfant de chœur me dit-il et en attendant il me faut prier pour mon père qui est loin de nous. Monsieur le curé me dit que Dieu entend toutes les prières puisqu’il entend déjà toute sorte d’autres choses…Je scrute le ciel en attente d’un message sur mon poste à galène mais celui-ci reste muet, sans doute étouffé par les montagnes environnantes.

Je demande au curé la durée qu’il faut d’habitude pour obtenir une bienveillance du ciel. Il me répond d’être patient et que Dieu a beaucoup de demandes à satisfaire. Il me dit aussi que le téléphone très particulier pour communiquer avec Dieu fonctionnera mieux quand je serai enfant de chœur. En attendant je collectionne les bons points que le curé confectionne lui-même dans des chutes de tapisseries, il n’est pas bien riche.

Au dos des bons points il écrit ses appréciations, je les ai encore dans mon livre de catéchisme.

Je deviens donc enfant de chœur et je dois servir la messe le dimanche à tour de rôle mais mes copains manquent souvent car leurs parents préfèrent qu’ils finissent le travail à la ferme et quand je vois le désarroi de mon curé devant le parvis désert de son église, je vais vers lui pour servir même si ce n’est pas mon tour.

L’instituteur que je ne connais pas encore perd son fils. Il est le seul enfant de l’école victime de la diphtérie. Je suis désigné pour servir la messe d’enterrement et je porte le goupillon en marchant vers le cimetière au côté du prêtre.

Au cimetière il faut maitriser l’instituteur, il est brisé de chagrin et veut se jeter sur la tombe de son fils. J’éclate en larmes pendant la cérémonie autant pour ce garçon que je ne connais pas que pour mon père qui est loin de moi. Je suis séparé de lui depuis si longtemps.

Cela fait six mois que nous n'avons pas de nouvelles de lui. S'il va bien, il doit être mort d’inquiétude car ses lettres ne peuvent que lui revenir avec la mention : PARTIS SANS LAISSER D'ADRESSE. En plus, il nous faudrait une de ses lettres pour l'adresse du stalag et pour le formulaire joint qui permettrait de lui répondre. Ma mère finit par dégotter le fameux formulaire et une amie lui transmet l'adresse. C'est notre première lettre, une façon pour ma mère de réunir ses deux Dédé puisque c'est ainsi qu'elle nous appelle mon père et moi. Les fautes d'orthographe, ma mère a été à l'école allemande en 14-18 et moi j'ai beaucoup manqué, ces fautes ne nous empêchent pas d'écrire le plus souvent possible. Ma mère mesure ma taille à chaque lettre. Je tiens une boite en carton sur la tête et quand je me retire ma mère marque la chambranle de la porte à la craie. "Tricheur! " je me suis mis sur la pointe des pieds...

N'empêche, quand j'entends Rina Ketty chanter "j'attendrai" à la radio, je cache mes yeux pleins de larmes.

Un dimanche que je sers la messe, mon curé s’affaisse lentement dans l’allée centrale de son église. Ses lèvres touchent le sol et je me demande si c’est un rite religieux inconnu de moi. Mais pourquoi ne m’aurait-il rien dit ?

En fait mon curé vient d’avoir un malaise cardiaque et il décède l’après-midi même. La Mathilde, sa servante, me fait venir au presbytère pour assister à l’extrême onction selon le vœu ardent de mon curé sur son lit de mort.

LA PRÉCARITÉ

Pour en finir avec mon impétigo je retourne voir le docteur Droit : je lui demande d’en venir à bout coûte que coûte. Il me dit que c’est possible si je suis assez courageux et volontaire. J’accepte et le docteur commence à décortiquer mon impétigo avec un certain raffinement dans la douleur. Il se sert d’une curette pour arriver à tout enlever et admire mon courage et ma résignation sous la torture.

Quand je sors de chez lui je suis devenu un héros volontaire de la guerre, bardé de bandage de la tête aux pieds, on m’appelle la Momie. Les mouches ne peuvent plus me tourmenter, quel soulagement ! Au village, maintenant que mes plaies sont cachées, on ne me regarde plus avec méfiance mais avec compassion.

Mais en revanche ce traitement à vif m’a fortement secoué : j’en ai attrapé une jaunisse, je suis jaune de partout et je vomis de la bile si acide qu’elle attaque le carrelage des escaliers où j’ai vomi. Je maigris beaucoup comme le montrent les photos d’école de cette époque : j’ai pris une tête de vieux. Je me lie d’amitié avec une petite fille expulsée, Victorine qui est encore plus maigre que moi au point qu’on dit qu’elle a la tuberculose. Ce n’est même pas vrai, elle est seulement gravement anémiée. Sur le banc où nous partageons notre sort de déscolarisés, je lui donne la moitié de mon quatre heure. Victorine est si maigre que madame Lagarde, une cultivatrice aisée s’engage à lui donner un œuf chaque jour si Victorine vient le chercher à la ferme.

Monsieur Milani a franchi la ligne de démarcation : il a la chance d’être passé au travers du filet tendu par l’envahisseur. Il nous rejoint à la Motte du Caire pour trois jours. La petite Michonnette me préfère à lui et j’en suis très honoré.

Monsieur Milani trouve du travail à Cahors et avant de nous quitter, il fabrique pour moi un bâton comme en font les soldats désœuvrés dans les tranchées : une branche d’orme où il sculpte un serpent enroulé autour de la hampe et un pommeau en forme de tête de poilu casqué ornée de points brûles au fer rouge. Il me le laisse en riant pour combattre les sales crocodiles du coin. Les Milani s’en vont. Michonnette n’est plus là : quel vide, quelle tristesse dans la maison sans elle.

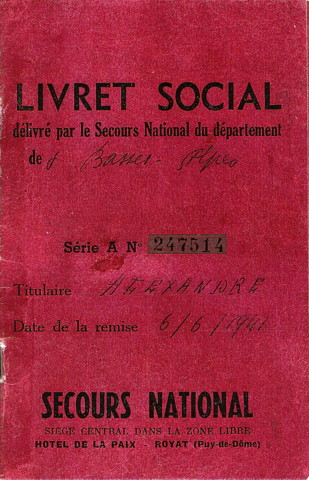

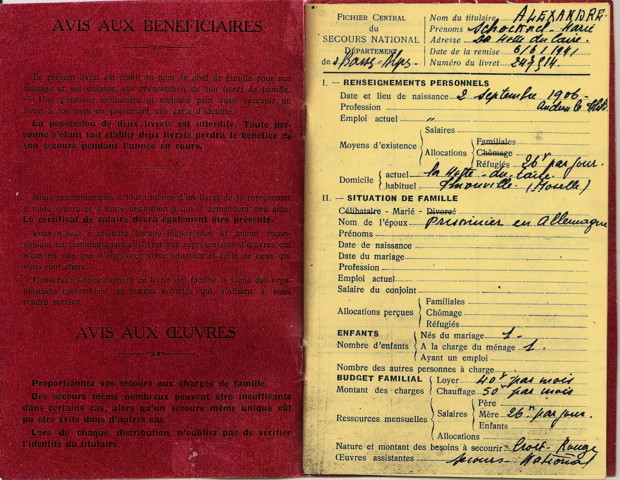

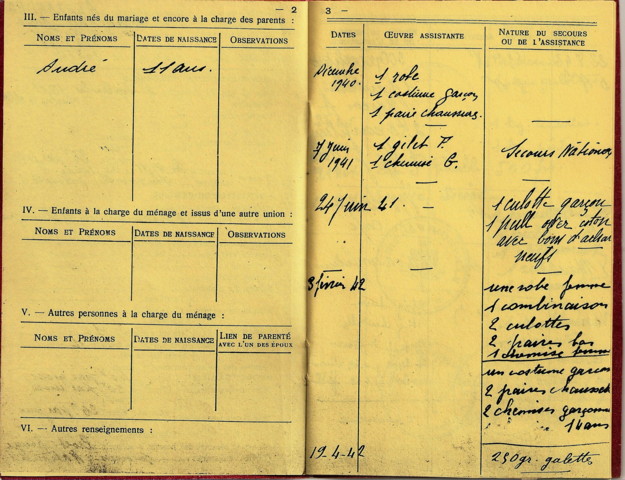

Nous nous retrouvons seuls et comme la santé de ma mère ne lui permet pas de prendre un emploi, l’épouse du maire rédige une attestation qui dit que ma mère femme de prisonnier de guerre et expulsée et mère de famille est de santé précaire. Précaire est un mot nouveau pour moi : il nous permet en tout cas de toucher l’allocation pleine et entière d’expulsés en plus de la solde des ayants droit des prisonniers de guerre.

Régulièrement, nous descendons ma mère et moi jusqu'au centre social de Sisteron pour nous ravitailler. Les montées sont si abruptes que nous passons les sommets à pied: il fait très chaud et nous sommes épuisés. Le long de la route étroite qui va de la Motte du Caire à Sisteron en passant par Nibles, nous avons l'habitude de faire une pause à l'ombre d'une grande aiguille rocheuse qui surplombe la route à près de cent mètres de hauteur. Ce rocher m'inquiète, j'ai peur qu'il s'écroule et je tanne ma mère pour que nous quittions cet endroit au plus vite.

Elle est très fatiguée et je l'agace: " ça suffit comme ça! à Thionville tu avais peur des bombardements, tu avais peur des allemands aussi et maintenant tu as peur de la montagne: elle ne va pas te tomber sur la tête, va! "

Il faut que je cesse d'être aussi craintif comme ça et pour donner le change à ma mère, je blague malicieusement en disant qu'au moins , je n'ai plus peur des crocodiles...Mais je n'en mène pas large, cette montagne reste une menace.

Au centre social, je lorgne vers les étagères chargées de lait concentré Nestlé, j'adore ça mais ici, elles sont réservées aux petits. Quand par chance ma mère parvient à en obtenir une, je la fait durer des jours en la dégustant, très lentement, à la petite cuillère. Dans la salle d'attente je lis des numéros périmés de "Lecture pour tous". C'est très instructif mais aussi très pénible: je tombe sur un article sur les massacres perpétrés par les turcs sur les kurdes où j'apprends qu'on a passé des femmes enceintes à la scie circulaire.[14] La nuit qui suit je fais des cauchemars épouvantables. Ma mère ne comprend pas ce qui m'arrive , j'allais pourtant beaucoup mieux ces temps-ci. Je me garde bien de lui dire d'où viennent les cauchemars, elle ne me prendrait plus avec elle à Sisteron.

RETOUR A ÉCOLE

Je suis enfin admis à l’école communale car mon impétigo s’est dissipé. Je revois mon instituteur, monsieur Hillaire: c'est lui qui a perdu un fils de mon âge qui, il parait, me ressemblait beaucoup . Je suis blond comme lui et j’ai les mêmes yeux bleus, ce qui n’est pas très répandu par ici même si ce n’est pas rare.

Le maitre d’école a promis à ma mère de me faire rattraper mon retard. Il est tellement désemparé depuis la mort de son fils qu’il a besoin d’une diversion. Il me retient donc après la classe. Il rapproche sa chaise de mon pupitre dès que nous sommes seuls et une fois les leçons terminées, nous parlons de tout ensemble « d’homme à homme ».

Géographie, ressources mondiales, sciences, mécanique, électricité photographie, nous parlons même de politique et nous ne voyons pas le temps passer. Nous sommes si bien ensembles que j’ai l’impression d’être au côté de mon père qui me manque tant. Afin de nous ramener aux réalités, madame Hillaire descend bientôt avec une tasse de lait et une tartine de confiture. C’est sa façon de nous faire comprendre qu’il est tard. Mon retard est vite rattrapé mais nous continuons nos apartés après les cours.

Un fois par semaine monsieur Hillaire nous emmène en balade en forêt pour ramasser des glands destinés aux cochons des éleveurs des environs. Nous chantons à tue-tête une chanson à la mode:

J'ai perdu le "do" de ma clarinette J'ai perdu le "do" de ma clarinette

Ah, si papa savait ça, tra-la-la Ah, si papa savait ça, tra-la-la Au pas camarad', au pas camarad' Au pas, au pas, au pas! Au pas camarad', au pas camarad' Au pas, au pas, au pas!

Ces sorties m’affament : le grand air et les privations car j’ai beau être guéri de mon impétigo et de la jaunisse, j’ai besoin de fortifiants et d’aliments riches mais tout est rationné. J’ai faim en permanence.

Quand je pense à l’épicerie de ma mère à Thionville où il y a tout ce qu’on veut et à profusion. La nuit je fais des cauchemars qui effraient ma mère parce que je hurle : ce ne sont que ripailles où je me bats avec d’autres affamés. En cachette j’ai gouté le tourteau qu’on donne aux vaches. C’est mangeable, c’est presque une friandise lorsque j’ai trop faim. C’est mon ultime recours quand j’ai la fringale. Ce sont des résidus de pressage de graines de fruit oléagineux et ça ressemble à des petits pains ronds moulés.

Pour les balades j’emmène un casse-croute de restriction et une fiole pharmaceutique Loraga que je remplis de lait : elle est plate et son bouchon se visse. C’est idéal comme gourde. En plus, comme c’est loin de me suffire, je prends aussi du tourteau. Notre instituteur nous apprend à faire des paniers d’osiers en prélevant ce qu’il nous faut de branches sans fâcher les propriétaires des saulaies. Ces paniers, tout le monde en fait par ici, ils ne valent pas grand chose et si je veux en tirer quelque argent pour manger, il va falloir que j’exporte mes paniers !

LA SAILLIE

En classe, pour ma première rédaction, je dois relater un évènement important qui concerne le village : je suis bien embêté car je ne sais pas grand-chose de la vie à la Motte du Caire mais en me creusant la tête, je me souviens de ce qui m’a frappé le plus depuis que je suis ici et je me mets au travail.

C’est un jeudi, pas d’école et avec mes copains nous voyons arriver une bétaillère inconnue au village. En sort un étalon fougueux qui marche en équilibre sur ses pattes arrière. C’est très impressionnant, sa longe que tient le palefrenier, est tendue à la verticale, il souffle puissamment et il pousse des hennissements bruyants.

Mes copains savent tous ce qui va se passer, pas moi. Tout le monde suit le cheval et j'emboite le pas.

Dans mon devoir je raconte comment on met le cheval en présence d’une jument qui refuse absolument de se laisser approcher par derrière : elle lui envoie de méchantes ruades. On lui présente ensuite une autre jument et celle-ci reste paisible et tranquille, pas effarouchée du tout par cet étalon nerveux. Elle doit connaître la chanson. Après son coup manqué, le cheval, lui, est au comble de l’excitation : je peux le voir à ce qui dépasse de façon évidente sous son poitrail.

Je n’ai jamais vu ça, le cheval essaie de grimper sur le dos de cette pauvre jument avec son attribut pointé en avant. Mais il est si impatient que son palefrenier est obligé de le guider à la main vers la femelle, une poussée de tout l’animal et le membre viril du cheval fait son entrée dans la jument.

Les yeux écarquillés, je retiens mon souffle, j’entends à peine les copains qui commentent, « ça y est ! Le cheval doit être bien content à présent !». Certains d’entre eux fouillent dans la poche droite de leur pantalon. Moi je ne peux pas avec mon pantalon qui n'a qu'une petite poche sur le devant à l’aine. Mes vêtements,c'est ma mère qui les fait. Elle a d'autant de mérite qu'elle n'est pas couturière : elle ne sait pas faire les braguettes et mes pantalons sont tous à ponts comme ceux des marins, avec des boutons sur le côté, à cause du tangage peut-être.

Quand mon instituteur nous rend notre travail, il commente ma rédaction chevaline comme un bon travail d’observation mais hors sujet. Cette histoire de saillie, même si elle m’a marqué, n’a rien d’extraordinaire par ici. A la campagne, c’est une chose courante dans les fermes. C’est pour ça qu’il m’annonce que ma rédaction ne sera ni notée ni commentée en classe et qu’il me faudra la refaire.

Pour moi ce n’est pas juste ! Je suis déçu et vexé car je n’ai pas l’habitude de l’échec. Je boude et je me braque : je ne referai pas ma rédaction ! Pour éviter de me soumettre, je fais le malin en déclarant que je ne connais rien d’autre d’important ici. Ce n’est pas vrai mais je suis buté.

Heureusement mon instituteur aime bien mon esprit frondeur et il n’est pas dupe : il consent à admettre que mon devoir n’est pas si éloigné du sujet que ça et il étalera une compensation sur les prochaines notes pour ne pas léser ma moyenne. Ça me va : je n’ai pas plié et mon honneur est sauf.

LA DÉBROUILLE

Pour exporter mes paniers, j’ai besoin d’un vélo. J’emprunte des bicyclettes hors d’usage que je passe beaucoup de temps à remettre en état. Ni freins ni garde-boue, c’est plus facile pour freiner : il suffit d’appuyer avec le pied sur le pneu avant. Les pneus bien sûr sont usés jusqu’à la corde, les chambres à air poreuses.

En partant, il ne faut pas oublier la pompe car il faut regonfler plusieurs fois en route et la pompe est asthmatique, le raccord fuit. Il faut penser à prendre aussi une paire de gants pour se protéger les mains de l’huile noire dont est enduite la chaine qui saute à tout bout de champ et qu’il faut remettre en place à la main.

Mais me voilà parti pour prospecter les fermes isolées hors de la ville. Avec moi deux paniers de ma fabrication à échanger contre de la nourriture. Je vais de plus en plus loin et je vais pouvoir honorer ma promesse à Gabriel car j’approche de Nibles. Plus qu’une terrible côte à monter pour rejoindre Chateaufort et revoir Gabriel.

Avant d’attaquer la descente vers le village, je me souviens juste à temps que je n’ai pas de freins, et je m’arrête pour reprendre mon souffle. Pas loin se trouve une ferme et je rencontre madame Aubin qui me demande d’où je sors et à qui je raconte mon histoire.

« Ôh peuchère ! » s’exclame-t-elle avant de remplir un de mes paniers avec de bonnes choses. Je reviendrai encore et nous ferons plus ample connaissance. Les Aubin ont contracté un mariage consanguin : ils sont cousins et se sont mariés pour réunir trois fermes et les cultiver. Ils ont eu trois fils handicapés. Maurice, vingt six ans, admis de justesse pour le service militaire comme auxiliaire, René, dix neuf ans et un peu simplet : pas de service pour lui et André, dix ans, même prénom que moi, même âge que moi, même jour même mois.

André a l’air normal mais il est débile profond, il ne contrôle pas ses excréments et fait des tours pendables. Il fait dévaler toutes les courges du champ du dessus sur la ferme et la plupart du temps il est enfermé dans l’étable avec les bêtes car il est trop difficile à surveiller. Quand j’arrive et que la ferme est déserte, j’entends sa complainte : « zin… zin ……zin……» et je lui parle. Quand il est calme, je le libère.

Le père Aubin me dit, embarrassé, ses espérances ruinées à jamais. Il déplore de ne pas avoir de fils fort comme moi.

Moi, ce que je déplore c’est de ne pas avoir de bicyclette en bon état pour venir jusque chez eux. Mais « une bicyclette fonctionnelle », autant ne pas y penser : une bicyclette coûte très cher et en plus, elles sont réservées aux facteurs comme monsieur Massot par exemple.

Ma mère s'est liée avec madame Magnan : elle a la cinquantaine et trois enfants. Adolphe, l’ainé, est prisonnier de guerre comme mon père. Berthe est préposée aux poste au village et Marthe, la petite ménagère de la ferme a seize ans. Les moutons de madame Magnan sont partis en transhumance. Le berger a pris avec lui la chienne Toulouse. Moi, je garde l'unique vache de madame Magnan pour les vacances. Je dois la conduire sur un des rares plateaux herbeux des environs. C’est si loin du village que je ne peux même pas entendre le son de la cloche de l'église. Je plante un bâton dans le sol : c’est le soleil qui me dira l’heure de partir.

Une montre ça serait mieux mais je n’ai pas encore fait ma communion : je demande à ma mère de me prêter la sienne mais elle hésite avant d’accepter, une chute lui serait fatale et il faut que je fasse très attention car une montre n’est pas un jouet !

J’aurai bien aimé avoir Toulouse avec moi, une chienne est de meilleure compagnie qu’une vache : pendant qu’elle broute l’herbe rase, je m’ennuie. Je m’exerce à tailler des branches avec mon Opinel, un couteau que j’ai eu en cadeau avec un manche en hêtre et je chante "j’aime tes grands yeux… " en rajoutant, "tes grands yeux de vache " comme tout le monde le chante partout pour rigoler.

Finalement, alors que j’ai le dos tourné ma vache s’approche de moi et fait mine de me grimper dessus ! je ne l’ai pas senti venir et j’ai peur qu’elle soit "amoureuse" comme on dit. Ça m'apprendra à chanter n'importe quoi.

Quand je raconte ça à madame Magnan, celle-ci prend une deuxième vache en garde et maintenant l’ancienne me fiche la paix. ouf.

Monsieur l’instituteur me dit à la rentrée que je ne suis pas fait pour garder les vaches : je me demande s’il a entendu dire quelque chose sur moi à ce sujet…

UNE PURE JOIE

Un soir sur le bus accroché à côté de la bétaillère, un superbe vélo junior me tape dans l’œil. Le chauffeur descend et crie mon nom dans le couloir en bas des escaliers. La bicyclette est pour moi !

Je me précipite pour toucher le rêve : du premier coup d’œil j’ai déjà vu qu’elle est munie des derniers perfectionnements. Elle a même une petite sacoche en cuir avec des outils. Je l’enfourche et les voisins baissent la selle au maximum : mes pieds touchent à peine le sol. C’est la joie, une émotion qui marque pour la vie entière.

La nuit tombe trop vite pour moi et malgré le superbe éclairage à dynamo, je suis bien obligé de rentrer. A la maison, je peine dans les escaliers pour la monter au deuxième étage mais je la veux près de mon lit pour la voir encore.

Epuisé je sombre, ma main posée sur le guidon.

L’argent pour la bicyclette vient des doublures de nos vêtements où ma mère l’avait cousu avant notre expulsion, en prévision du retour de mon père de captivité.

Ma mère pense à lui sans ses cigarettes ! Car si une chose manque, c’est bien le tabac. Elle ne loupe aucune occasion de s'en procurer et amasse donc dans une grande coupe tous les paquets qu’elle peut trouver pour le jour où il sera libéré. Pour moi et mes copains, fumer est une des choses à faire pour avoir l’air adulte et ils fument ce qu'il trouvent mais surtout une plante dont la tige a l’avantage de ressembler à une cigarette et dont les fibres laissent passer l’air, la liaune, une sorte d’herbe folle à fleur blanche, une clématite.

Mais j’ai sacrément envie de goûter les cigarettes que ma mère garde précieusement : comment faire sans qu’elle s’en aperçoive ? Mon père au contraire des autres, ouvrait toujours ses paquets proprement, sans les déchirer, alors, je gonfle légèrement la base du paquet pour pouvoir ouvrir le haut sans déchirer le papier et je subtilise une cigarette. Fumer me fait tousser et me dégoûte à jamais du tabac.

FRAYEUR NOCTURNE

La nuit, l’éclairage public est camouflé, un soir ma mère m’envoie en course.

Dans le noir, j’entends un bruit de moteur qui se rapproche. Hors, depuis qu’il a contingentement du carburant, il n’y a pratiquement plus de circulation motorisée sur les routes. En regardant vers le ciel, je vois une lumière qui progresse rapidement, réverbérée par les fils du téléphone : je crois à une attaque aérienne.

Je me jette à plat ventre dans le fossé j’entoure ma tête de mes deux bras. Et finalement, qu'est-ce que j’entends? une voiture automobile en train de me dépasser. Elle s’éloigne déjà mais j’ai du mal à maitriser ma frayeur.

Un autre soir ma mère m’envoie chercher du sel à l’épicerie, il fait encore plus noir. Ma mère me dit : tu n’auras pas peur au moins. Je réponds fièrement que non mais je suis mort de trouille.

Pour limiter autant que possible le temps de mes craintes, je cours tête baissée au milieu de la chaussée et vlan! Je percute quelqu’un que je n’ai même pas vu. Nous tombons au sol tous les deux mais je me relève le premier et je prends la fuite immédiatement. Derrière moi j’entends crier dans la nuit « capoun des dios ! ven aqui galopio, qué yo t’aganta » ou en clair : je suis très fâché, si je t’attrape ça va barder !

Je rentre précipitamment à la maison : ma mère me demande où est le sel. Du sel ? J’avais même oublié que j’étais parti en chercher et je dis qu’il n’y en a plus. Le sel ? Il est répandu au sol là où j’ai fait ma rencontre. Ma rencontre, c’est Girard, le commis de la ferme Lagarde, un vieux garçon qui n’aime pas les enfants. Pour eux, il est une véritable terreur. Girard a la garde de la ferme et de ses dépendances dont le verger, qui jouxte notre terrain de football. Les ballons qui passent la clôture nous sont tous renvoyés crevés par Girard sans autre forme de procès. Quand il n’est pas là nous devons user de ruses de sioux pour récupérer le ballon à nos risques et périls avec la promesse d’un coup de pied au cul.

Mais jamais un de nous n’a osé défier Girard et moi qui l’ai envoyé au sol sans le faire exprès. C’est grave, j’ai peur en permanence de le rencontrer et je scrute les environs pour vérifier s’il n’est pas à proximité.

Nous sommes invités à une veillée campagnarde et par prudence je demande qui vient : Girard en est et je dis que je ne viendrai pas. Je dois m’expliquer et finalement on me dit que Girard n’est pas si méchant et qu’au besoin on me protègera. La rencontre a lieu et la paix est signée : je suis bien content de notre bonne entente mais elle sera de courte durée hélas !

A l’automne, le jour de la distillation, les paysans entassent leurs fruits gâtés en bout de la place du village. C’est là que va venir s’installer l’alambic. Il y a des pommes pourries en quantité.

Nous en faisons des batailles au lancé. Je ne suis pas le dernier à ce petit jeu mais là, je vise quelqu’un qui se baisse au dernier moment : la pomme bien pourrie arrive en pleine face de qui ? Girard justement !

Je m’enfuis et le fils Lagarde qui est bien plus grand que moi me donne la chasse illico. Il me rattrape au pied des escaliers. Je me cramponne à la rampe. Je pousse les cris stridents du goret qu’on égorge à la boucherie du village. Le fils Lagarde préfère me lâcher sans tarder : il sait que ma mère est vive quand des grands m’importunent.

LE MINOT ALEXANDRE

En fin d’année, les paysans ramènent leur coupe de bois sur la place du village : cela fait un tas impressionnant. Il fait très froid ici en hiver et il n’existe aucun autre moyen de se chauffer. Les paysans ont acheté en commun une scie circulaire à moteur. Pendant des jours et des jours on entend le bruit combiné du sciage du bois et du moteur à explosion, c’est un bruit amusant et vivant. Le bruit du moteur varie en fonction de l’effort demandé : quand il peine de trop, il se défend lui-même, tout seul avec son starter automatique. Je me demande toujours s’il va gagner ou finir KO.

Des tâcherons sont là pour fendre les bûches à la hache ou bien à la masse avec un coin de fer enfoncé dans la bûche. Parmi eux une femme, madame Dieudonné, la mère de la petite Victorine qui est si maigre. C’est une expulsée, une ancienne foraine, elle a la carrure et le parlé d’un homme. Et elle fume. Après le travail cette équipe de fiers à bras va boire un coup au café du coin, puis encore un coup, c’est connu on va au café pour boire des coups.

Madame Dieudonné est déjà bien éméchée quand on lui demande ce qu’elle faisait sur les champs de foire. Elle dit qu’elle était cracheuse de feu, ce qui n’est pas vrai car c’est son mari le cracheur de feu. Tout le monde veut voir ça, une collecte est rapidement organisée pour le spectacle et on se procure de l’essence pour. Madame Dieudonné en verse par erreur sur son corsage qui s’enflamme spontanément : les hommes se précipitent pour éteindre le feu mais madame Dieudonné est gravement brûlée. Le docteur droit est appelé et donne les premiers soins en pestant contre tant d’imbécillité : il ne l’envoie pas dire !

Le maire du village est menuisier. Je le découvre en passant devant la porte ouverte de son atelier. Il me dit d’entrer et d’instinct, en retrouvant les odeurs et l’ambiance de la menuiserie de Willy à Thionville, je prends le balai et je rassemble les copeaux pour les ramasser. Le maire me dit que si je veux je peux être l’annonceur à la criée de la Motte du Caire, il me donnera cinquante centimes chaque fois.

Cela me convient, je vais enfin gagner des sous. Le maire me remet une petite trompette d’usage. Elle ressemble en tous points à celle des employés du chemin de fer. Je la fait briller comme jamais et je m’entraine en douce à déclamer les annonces. Je démarre bien vite dans ma nouvelle fonction. Je repère les points de rassemblement et je souffle très fort dans ma trompette. « Avis ! le grand canal sera ouvert de deux à six heures ! qu’on se le dise ! » Voilà le genre de déclaration que je fais.

Maintenant tout le monde me connaît, je suis le « minot Alexandre ». Mon prénom est pourtant André mais les gens préfèrent m’appeler Alexandre, des André, il y en a déjà plein d’autres au village. Ils rient de mon accent lorrain, ils disent que je mange la fin des mots. C’est à voir : à Thionville on m’a bien appris que le E qui termine un mot est un E muet. Qu’importe ! je ne vais pas m’offusquer pour si peu, je ris avec eux : si je mange la fin des mots c’est que j’ai toujours grand faim !

Du coup on m’apporte des petits encas, des fruits, des spécialités du pays. J’apprécie beaucoup tout ça.

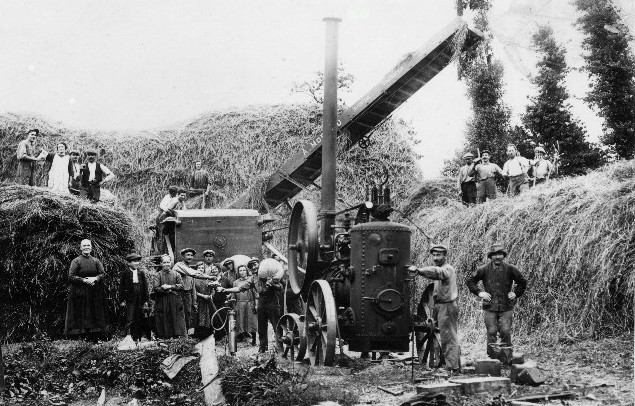

L'été, c'est le tour de la machine à vapeur de débarquer au village pour le battage. D'un côté la locomobile, de l'autre la batteuse, reliées par une immense courroie et deux grands tas: le blé en gerbes d'un côté, la paille de l'autre. Il y a toujours un coup de main à donner et

nous nous en donnons à cœur joie à jouer dans la paille.

Pour la fête des moissons on me demande de chanter. Ça je m’y attendais! Ils veulent encore rire de mon accent. Mais j’ai préparé mon coup, ils vont être bien surpris : je monte sur l’estrade improvisée avec une grande charrette à foin et j’entame le Coupo santo, une chanson d’ici. « Coupo santo et versanto, woédge à plein bord, woédge abord li estrambords, c’est l’énavant du fort. »

Après ce couplet en patois, ils en demandent une autre et là je chante avec ferveur « ce soir à minuit c’est la fête au villageu et nous danserons sous les platanes verts, j’aurais dans mes bras la fille la plus sageu et vogue, vogue mon ivresse et vogue, vogue mon cœur lourd » des platanes il y en a justement et des filles aussi : je suis applaudi.

GINOU ÉCLAIRE L'ÉTÉ

Les estivants de Marseille arrivent. Ils m’apportent des vêtements devenus trop petits pour leurs enfants, des livres et même un petit appareil de projection en carton qui montre des dessins animés. Mais le plus beau cadeau c’est Ginette Sarlins. Elle vient à la Motte du Caire avec sa tante, une institutrice célibataire et elles vont rester ici toute la durée des vacances scolaires.

Ma Ginou est si belle, si agréable, si gracieuse que j’en oublie tout le reste. Nous sommes inséparables. Nous partons à bicyclette faire le tour des fermes que je visite. Bref, j’ai douze ans et je suis amoureux fou : ça se voit et les gens amusés appelle ma Ginou, madame Alexandre. Nous sommes très flattés d’être pris au sérieux, c’est très important pour nous. Quand je chante en public, je chante sa chanson préférée, "ce soir à minuit, c'est la fête au village et nous danserons sous les platanes verts", une chanson de Léo Marjane. En chantant, je ne la quitte pas des yeux.

Dans la cour de l'école, mes petits copains se regroupent toujours pour jouer à qui battra le record de hauteur en atteignant le crépis au dessus du bitume de la pissotière. Ils s'entrainent aussi à faire des ronds sur le sol. Pas moi : c'est à cause de mes pantalons à pont parce que quand j'ai besoin de faire pipi, je cherche un coin tranquille car j'ai besoin de déboutonner tout l'avant de mon pantalon.

Un jour je sens qu'il se trame quelque chose dans mon dos mais avant de comprendre, mes copains me tombent tous dessus en même temps m'arrachent mon pantalon et un fois leur forfait accompli, se dispersent en riant et en chantant " maintenant tu n'as plus b'soin de la cacher ta zigounette, on l'a tous vu!" Ce jour là, Ginoux n'est pas loin! Je me relève furieux pour me lancer à leur poursuite. Je cours avec une main pour tenir mon pantalon et l'autre brandissant en l'air la boucle de mon ceinturon.

Mes copains finissent par s'excuser: ils voulaient voir si je n'étais pas juif! "tiens! mon œil: la communion on l'avait fait ensemble!"

UNE AMIE QUI TOMBE A PIC

Ma mère a fait la connaissance d’une personne qui vient de Marseille tous les quinze jours. Je savais déjà avec ma curiosité naturelle, qu’elle travaille pour le P.L.M, le train qui dessert Paris Lyon Marseille, qu’elle voyage gratuitement et qu’elle s’appelle madame Grégoire. Quand elle vient elle séjourne un jour où deux à l’hôtel. Elle vit seule avec son fils qui est plus grand que moi et elle vient ici pour chercher des provisions pour lui : il doit avoir la même maladie que moi car lui aussi a toujours faim.

Ma mère se lie tout de suite avec madame Grégoire, elles sont seules toutes les deux avec un garçon à charge qui a toujours faim. Ma mère invite madame Grégoire à faire l’économie de l’hôtel et de séjourner chez nous à chaque voyage.

Ma mère décide qu’elle ira elle-même chiner dans les fermes pour ramener le ravitaillement. Madame Grégoire annonce sa venue, ma mère se hâte de visiter les fermes à bicyclette. Elle est en nage dans les montées. Elle descend en vitesse les pentes dans la fraicheur boisée. Elle attrape froid.